Новости

«К 220-летию со дня рождения Михаила Семеновича Щепкина»

А. Н. Афанасьев. М. С. ЩЕПКИН И ЕГО ЗАПИСКИ

«К 220-летию со дня рождения Михаила Семеновича Щепкина» А. Н. Афанасьев. М. С. ЩЕПКИН И ЕГО ЗАПИСКИ

«К 220-летию со дня рождения Михаила Семеновича Щепкина»

А. Н. Афанасьев. М. С. ЩЕПКИН И ЕГО ЗАПИСКИ

«Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество». М., 1984. Т.2, стр. 312-322.

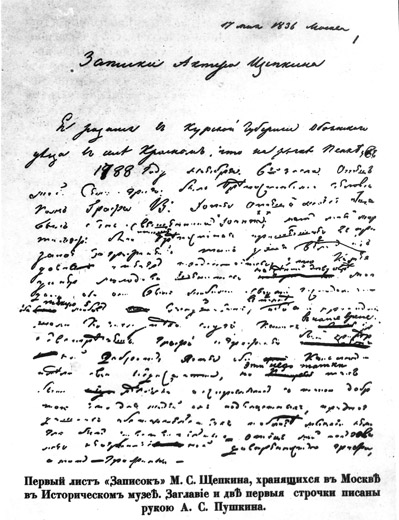

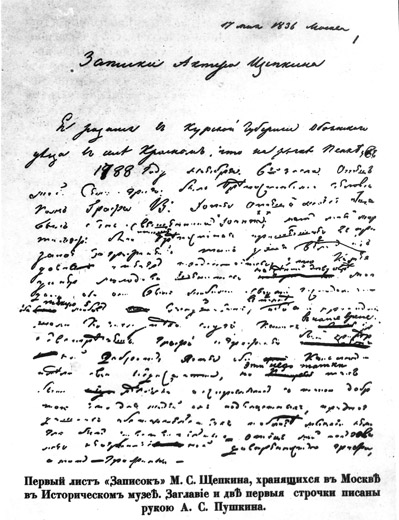

Нельзя не пожалеть, что у нас так мало людей, решающихся вести свои записки. Чья жизнь, например, могла быть более разнообразна, занимательна и поучительна, как не семьдесят пять лет, прожитые М.С. Щепкиным? Рожденный в крепостном состоянии, он силою своего таланта проложил себе дорогу в самые образованные кружки русского общества; принадлежа к провинциальной труппе, он вместе с нею странствовал по разным городам — играл и в Курске, и в Харькове, и в Полтаве; потом явился на сцене столичных театров и, уже приобретя громкую известность, не раз ездил то в Ярославль, то в Нижний, то в Казань, бывал в Крыму,, путешествовал за границею, всюду сталкивался с самыми разнообразными сторонами быта и более или менее замечательными личностями своего времени. Это был человек, который многое испытал, многое видел и слышал, который равно был близок и к нуждам простолюдина и к интересам художника и литератора и который вдобавок щедро был наделен от природы тонкою наблюдательностью, светлым умом, теплым чувством и уменьем живо и пластично передавать виденное, с сохранением всех характерических оттенков. В словах его: «Я знаю русскую жизнь от дворца и до лакейской» — нисколько не было преувеличения. В самом деле, М. С. был самая живая и любопытная книга: он любил вспоминать былое, любил рассказывать про старое «доброе» время. Но, увы! многие из этих рассказов умерли вместе с ним. Он неохотно брался за перо и, несмотря на частые с разных сторон обращенные к нему просьбы и дружеские советы, записал только несколько отдельных эпизодов из своей жизни. Еще в 1836 году (1) Пушкин завел с М. С.-м речь о записках, настаивал на их необходимости и тут же сделал почин: первые строки предполагавшихся воспоминаний занесены на бумагу рукою незабвенного поэта.

(1) На рукописи означено: «17 мая 1836 г. Москва». (Примеч. А. Н. Афанасьева.)

Щепкин принялся было за дело, рассказал о своем детстве, припомнил подробности своего первоначального воспитания; но скоро устал, и записки не подвигались вперед. Уже в последние годы (1846—1862), уступая настойчивым просьбам своих друзей и знакомых, занимавшихся изданием журналов и сборников, он написал для них те интересные отрывки из своего прошлого, которые были напечатаны в «Современнике», «Атенее», «Русском Вестнике», «Комете», «С.-Петербургских (Ведомостях)» и «Московских Ведомостях» и в газете «Наше Время». Вот и все, что закреплено пером от богатой воспоминаниями и наблюдательностью жизни славного артиста. М. С. с трудом владел литературною фразою, и это, кажется, охлаждало его в работе, постоянно отрывало от записок и лишало нас многого из того, что бы он мог рассказать. Такая потеря тем более чувствительна, что в его простой, подчас не совсем правильно построенной речи была та живая, художническая изобразительность, какая редко встречается в искусно выглаженных фразах присяжных литераторов. Подобным же достоинством, или, пожалуй, недостатком, отличался, как мы знаем, и Гоголь. Пополнить записки Щепкина лежит на обязанности его друзей и поклонников. С М. С. Щепкиным и его семьей я познакомился на последнем году моего университетского курса. Это было зимою 1847 года. Незачем уверять, что он скоро пленил меня своим умом, добротой и прямодушием. Все знают, что в московском обществе Щепкин пользовался вполне заслуженным уважением; его любили, как человека без претензий, милого рассказчика, талантливого художника, гостеприимного хозяина. В спорах он был всегда остроумен и находчив; остроты его бывали метки и носили на себе печать малороссийского юмора. Раз, помню, один простодушный господин распространился о счастии первобытных человеческих общин, которые жили мирно и безыскусственно, как велит мать-природа, не ведая ни наших радостей, ни наших страданий. Щепкин прервал философа следующим апологом: «Шел я как-то по двору, вижу, лежит в луже свинья, по уши в грязи, перевернулась на другой бок и посмотрела на меня с таким презрением, как будто хотела сказать: дурак! ты этого наслаждения никогда не испытал!» В другой раз собрались у графини Ростопчиной московские литераторы и художники; в это время была в Москве Рашель, и разговор, разумеется, зашел об ее игре. Талант французской артистки сильно не нравился нашим славянофилам, и один из них, «претендент в русские Шекспиры», стал доказывать, что Рашель вовсе не понимает сценического искусства и что игра ее принесет нашему театру положительный вред. Щепкин выслушал резкую тираду и сказал: «Я знаю деревню, где искони все носили лапти. Случилось одному мужику отправиться на заработки, и вернулся он в сапогах. Тотчас весь мир закричал хором: как это, дескать, можно! не станем, братцы, носить сапогов; наши отцы и деды ходили в лаптях, а были не глупее нас! ведь сапоги — мотовство, разврат!.. Ну, а кончилось тем (прибавил старик с насмешливою улыбкою), что через год вся деревня стала ходить в сапогах!» В 1855 г., в бытность М. С-ча в Нижнем, он встретил некоторые затруднения в постановке «Ревизора», нашлись влиятельные люди, не желавшие видеть этой пьесы. Щепкин решился дать «Ревизора» в свой бенефис и повез афишу и билет к одному из тех, которые были против такого представления; хозяин встретил его словами: «Вы хотите над нами насмеяться!» — «Не над вами, а над плутами!» — отвечал артист.

К театру М. С-ч был горячо привязан; всякую роль учил добросовестно и задолго до представления, каждый вечер повторяя ее на сон грядущий; репетиций никогда не пропускал и гордился этим; он никак не мог утерпеть, чтобы не высказывать своих правдивых замечаний об игре даже тем из актеров и актрис, которые вовсе не расположены были их выслушивать. Это артистическое увлечение высказывалось у него иногда слишком нетерпеливо и откровенно и нередко вело к разным неприятностям в закулисном мире. В этих случаях старик не умел позолотить пилюлю, и неподслащенная горечь его замечаний была тем чувствительнее для болезненно настроенных самолюбий. Испытывая у своих детей сценические способности, он не мог спокойно отнестись к их неумению войти в положение лица, требуемое ролью, сердился, передразнивал и кончил тем, что ни одного из сыновей не пустил на театр — единственно потому, что не видел в них достаточно для того дарований. Однажды в знатном аристократическом доме в Москве готовился благородный спектакль; хозяйка пригласила Щепкина на репетицию с просьбою высказать свое мнение и дать необходимые советы. Щепкин приехал, остался недоволен исполнением, разгорячился, и вместо ожидаемых светских любезностей и похвал — от него услышали только горькую правду: «По-моему, если играть так играть! — сказал он,— а на вздоры и звать было незачем. Ну вы, графиня! разве можно так ходить и разве так вы ходите и кланяетесь в вашей гостиной, как теперь?» — и он начал представлять ее с смешными ужимками. С тех пор, разумеется, его уж^е не думали приглашать на репетиции «благородных» спектаклей. Театру приписывал Щепкин и свое собственное нравственное совершенствование: «По званию комического актера, — говаривал он, — мне часто достается представлять людей низких, криводушных, с гаденькими страстями; изучая их характеры, стараясь передать их комические стороны, я сам отделался от многих недостатков, и в том, что я сделался лучше, нравственнее — я обязан не чему иному, а театру!»

Несмотря на свое скромное, недостаточное образование, М. С-ч по ясности взглядов и высоте убеждений был человек вполне развитой; об искусстве он судил здраво и с тем строгим уважением к его законам, какое так трудно сочетается с званием русского актера, вынужденного воспитывать свое дарование на французской мелодраме и на quasi-оригинальных произведениях в том же роде. Относительно репертуара Щепкин был счастливее многих из своих товарищей. Его школою были комедии Мольера, Гоголя и «Горе от ума» Грибоедова, и если, с одной стороны, он явился лучшим их комментатором, то, с другой стороны, их серьезная, действительная поэзия не могла не оказать самого благотворного влияния на его эстетические убеждения. Самообразованию Щепкина помогал и тот избранный кружок ученых литераторов и художников, которыми он сумел окружить себя и советами которых желал и умел пользоваться. Едва ли кто другой так заботливо и искренно обращался к указаниям науки; для него переводились целые статьи о театре, недоступные ему по незнанию иностранных языков; для него делались извлечения из наиболее замечательных критик об исполнении различных ролей французской и английской сцены. Так, когда он задумал сыграть «Скупого», то все лучшее, что было написано по поводу этой комедии и что было необходимо для отчетливого понимания роли, для объяснения характера избранного лица и для постановки пьесы, все явилось в переводах. Тот «Скупой», которым мы восхищались в Щепкине, был плод и великого таланта и глубоко обдуманного изучения. Конечно, и ему случалось ошибаться, и его отзывы бывали не чужды увлечений; но самые ошибки и увлечения его объясняются впечатлительностью богато одаренной натуры и благороднейшими порывами души. Щепкин шел навстречу новому таланту, искал его и, тронутый искренностью чувства и непритворными слезами на сцене, часто там провидел дарование, где его вовсе не было, а были только счастливые условия молодости. Случалось иной раз слышать от него похвалы сценически ничтожной, слабой пьесе, и на поверку всегда выходило, что его подкупила или возвышенно благородная мысль, которую хотел провести автор, или смелое патриотическое слово. Он горячо любил родную землю и с увлечением юноши следил за всеми преобразованиями; по своим летам принадлежа старому поколению, он чужд был всякого нравственного застоя и стоял в уровень с потребностями нового времени. Многим членам английского клуба памятно, с каким восхищением встретил Щепкин манифест об освобождении крестьян; со слезами на глазах он поздравлял всех и каждого и выслушал по этому поводу от некоторых запоздалых друзей старины странные намеки на его былое крепостное состояние, чего, впрочем, он никогда и не думал скрывать. С редким дружеским участием приветствовал Щепкин своего одноземца Шевченко, только что получившего свободу; нарочно ездил к нему в Новгород и неотступно сопровождал его по Москве. С каким задушевным чувством читал он его «Пустку»! Это прекрасное стихотворение, вместе с куплетом о Жакардовом станке, он любил повторять в своих беседах до самого последнего времени. Минувшая эпоха для него не имела того обаятельного значения, как для многих стариков; он не прикрашивал ее небывалыми достоинствами и не унижал заслуг настоящего. Напротив, одною из любимых и часто повторяемых им мыслей была та, что Россия постепенно идет вперед, и эту мысль он и словесно и печатно (в двух своих рассказах) подтверждал сравнением нравов доброго старого времени с нравами современными.

В период моего знакомства с М. С-м я имел привычку записывать для себя некоторые из его рассказов, хотя (к сожалению) делал это кратко, нередко спустя несколько дней после того, как слышал их из уст интересного старика, — и должен признаться, что его мастерские рассказы много потеряли в моем изложении. Да и вообще следует заметить, что подобный труд был нелегок. Живое слово Щепкина сопровождалось выразительною мимикой, изменением звуков голоса и комическим представлением действующих лиц, что придавало необыкновенную живость его воспоминаниям, но чего передать на бумагу нет возможности. Тем не менее я решаюсь сообщить записанное мною, как материал для биографии знаменитого артиста и для характеристики его времени и людей, с которыми он бывал в близких сношениях. Заметки мои будут отрывочны, но я надеюсь, что недостаток этот вознаградится их содержанием:

а) Знакомство М. С-ча с Гоголем началось довольно оригинально. По приезде в Москву в 1832 году Гоголь, желая видеть знаменитого артиста, явился к нему в дом и застал многочисленное его семейство за обедом. Он вошел в залу с этими словами малороссийской песни:

«Ходыть гарбуз по городу,

Пытаетця свого роду:

Чи вы живы, чи здоровы,

Вси родичи гарбузовы?»

В то время Гоголь еще был далек от тех мрачных аскетических взглядов на жизнь, которые впоследствии изменили его характер и так много повредили его творческому таланту; он бывал шутливо весел, любил вкусно и плотно покушать, и нередко беседы его с М. С-м склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаньев. Винам он давал названия квартального и городничего, как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке все в должной порядок; а жженке, потому что зажженная она горит голубым пламенем, давал имя Бенкендорфа. «А что? — говорил он Щепкину после сытного обеда, — не отправить ли теперь Бенкендорфа?» — и они вместе приготовляли жженку и любовались ее пламенем. Остроты Гоголя были своеобразны, неизысканны, но подчас не совсем опрятны. Старик Щепкин помнил наизусть одно письмо Гоголя, писанное из-за границы к Бенардаки, где шутливость поэта заявила себя с такою нецеремонною откровенностию, что это любопытное послание навсегда останется неудобным для печати.

Городничий и другие роли из пьес Гоголя были лучшими в репертуаре Щепкина; здесь вполне выяснился его великий комический талант. Но, с другой стороны, ничто так не раскрыло истинного значения комедий и драматических сцен Гоголя, как превосходная игра Щепкина; поэт нашел в нем гениального объяснителя своих произведений, и едва ли когда выпадало такое счастье на долю другого драматического писателя при его жизни. Это особенно тесно связывало обоих художников, не говоря уже об их общих симпатиях к Малороссии и ко всему родному. Гоголь не раз пользовался любопытными рассказами знаменитого артиста, как материалом для своих поэтических созданий. Случай, рассказанный в «Старосветских помещиках», о том, как Пульхерия Ивановна появление одичалой кошки приняла за предвестие своей близкой кончины, взят из действительности. Подобное происшествие было с бабкою М. С-ча. Щепкин как-то рассказал о нем Гоголю, и тот мастерски воспользовался им в своей повести. М. С-ч прочитал повесть и при встрече с автором сказал ему шутя: «А кошка-то моя!» — «Зато коты мои!» — отвечал Гоголь, и в самом деле коты принадлежали его вымыслу. В уцелевших от огня пяти главах второго тома «Мертвых душ» рассказ «полюби нас черненькими, беленькими нас всякой полюбит» сообщен автору также Щепкиным и есть действительно случившееся происшествие, и, по моему мнению, рассказ этот в устах Щепкина имел несравненно больше живости, чем в поэме Гоголя. Не один Гоголь— и другие русские писатели брали содержание для своих повестей из воспоминаний Щепкина; таковы повести: «Сорока-воровка», напечатанная в «Современнике» 1848 г. (№ 2), и «Собачка» графа Соллогуба — в альманахе «Вчера и сегодня». По словам М. С-ча, для характера Хлобуева послужила Гоголю образцом личность П. В. Нащокина; а разнообразные присутственные места, упоминаемые при описании имения Кашкарева, действительно существовали некогда в малороссийском поместье графа Кочубея. Этим подтверждаются собственные слова Гоголя в его «Исповеди»: «У меня ум тот самый, какой бывает у большой части русских людей, то есть способный больше выводить, чем выдумывать. Мне всегда нужно было выслушать слишком много людей, чтобы образовалось во мне собственное мое мнение». Кстати припомним здесь не раз высказанное Гоголем желание, чтобы бывалые люди сообщали ему заметки о разных анекдотических случаях и нравах своего околотка, и откровенное признание, что подобные заметки необходимы ему для продолжения «Мертвых душ».

Для Щепкина Гоголь перевел с итальянского языка комедию «Дядька в затруднительном положении»; своими драматическими сочинениями дал ему право распоряжаться на театре, как полною собственностью; когда друзья М. С-ча перевели для него из Мольера комедию «Мнимый рогоносец», Гоголь взялся исправить этот перевод и переделал почти каждую фразу. В печальную эпоху болезненно аскетического настроения Гоголь прислал М. С-чу из Рима «Развязку «Ревизора» при письме, в котором заявлял желание, чтобы означенная пьеса была дана Щепкиным в свой бенефис вслед за «Ревизором». В этой странной дидактической пьесе выведены на сцену: любители театра, М. С. Щепкин, который и должен был играть самого себя, другие актеры и молодая актриса. Они собрались вместе после представления «Ревизора»; все согласны, что Щепкин исполнил свою роль особенно прекрасно, и молодая актриса от лица всех присутствующих подносит ему венок и заставляет надеть на голову. Затем начинается спор о «Ревизоре», в котором Щепкин является разрешителем всех сомнений. Парадоксы следуют за парадоксами; устами действующих лиц автор силится доказать, что комедия его без конца и что эта нео-конченность — намеренная, что в «Ревизоре» нет живых характеров, а на место их олицетворены порочные страсти. Само собою разумеется, что Щепкин не мог допустить и мысли дать в свой бенефис «Развязку», где должны увенчивать его на сцене: такое смелое себя прославление было слишком чуждо его артистической скромности, и при его уме он, конечно, не мог пожелать сделаться баснею целого города. Но этого мало; он был глубоко огорчен самоотречением Гоголя и от 22-го мая 1847 года написал к нему прекрасное, дышащее светлым пониманием искусства письмо. (...)

б) В воспоминаниях Щепкина о московском театре прежнего времени часто слышались имена Кокошкина, князя Шаховского, Писарева и других — лиц, с которыми познакомил русскую публику i . Т. Аксаков. Многие из рассказов Щепкина подтверждали то, что передано нам опытным пером этого последнего. М. С-ч удачно умел копировать князя Шаховского и помнил об нем множество анекдотов; слушать эти анекдоты было истинное наслаждение. Шаховской отличался необыкновенно пылкою любовью к театру; дело сценическое, по отзыву Щепкина, он понимал отлично. В нем было много юношеского жару и настойчивости; с этими качествами он успевал всякого расшевелить и приохотить к труду. Как известный драматический писатель и любитель искусства, он постоянно являлся за кулисами, ставил на московскую сцену свои и чужие пьесы, и ставил их с искусством; он умел придавать игре быстроту, и никто, может быть, не обращался к актерам с более откровенными замечаниями, как князь Шаховской. Надо было запастись большим хладнокровием и хорошо знать доброе сердце князя, чтобы не обидеться его резкими выходками. На репетициях он обыкновенно горячился, передразнивал, сыпал колкими фразами вроде следующей: «Г. N.! повернись, пожалуйста, повернись, покажи, что и ты живой человек!» Случалось, что он становился на колени и, кланяясь в ноги, плаксиво карикатурным тоном упрашивал актера выражать чувства теплее, по-человечески. Если припомним при этом комическую фигуру князя и его неясный выговор (он сильно шепелявил), то не трудно представить себе, каким чудаком должен был казаться он за кулисами. Однажды назначено было дать на театре две большие пьесы; чтобы не затянуть спектакля, князь Шаховской решился выбросить одну сцену из пьесы «Меркурий на часах». Сделать это было весьма легко. К Меркурию являются музы, и всякая, после длинного монолога, показывает свое искусство: танцы, пение, музыку и проч., следовательно, стоило только пропустить монолог, и время было бы выиграно, а ход представления нисколько бы не нарушился. Одну из муз играла сестра Кавалеровой — девица Борисова. Так как Шаховской был близок с Кавалеровыми, то и обратился к Борисовой: «Знаешь что, душа, ты уж свою речь не читай; пропусти ее!» — «Это для чего?» — «А то, знаешь, спектакль протянется слишком долго». — «Да почему же именно я должна отказаться! я лучше совсем не стану играть...» — «Ну что нам с тобою считаться!» — продолжал князь, не замечая, что Борисова обиделась и уже дрожит от волнения. «Я вам не девочка!» — отозвалась она. «Ах, душа, давно знаю, что ты не девочка!..» Актриса упала в обморок. «Верно, я сказал какую-нибудь глупость!»— заметил растерявшийся князь. Из-за этой нечаянно сорвавшейся фразы Борисова никогда не хотела помириться с Шаховским. Другой случай: князь Шаховской подготовлял одну воспитанницу к какой-то роли; он настаивал, чтобы она вслушивалась в последние звуки речей того лица, с которым разговаривает, и старалась бы отвечать ему в тон. Но чем дальше шло учение, тем хуже: вся естественность пропадала. Щепкин, который рекомендовал князю эту воспитанницу, подошел к нему и сказал: «Мне кажется, князь, вы и себя и ее напрасно затрудняете. Оставьте ее! Чтобы попасть в тон — не нужно науки; это делается само собою». Князь раскипятился: «Что, русский Тальма, что такое?— и, обратясь к другим актерам, прибавил: — Г. Щепкин учит князя Шаховского, как должно понимать искусство! Когда прикажете явиться к вам брать уроки?» — и он насмешливо поклонился Щепкину. Это затронуло артиста: «Вам, князь, угодно было обидеться! — сказал он. — Но и я не молодой человек, я живу пятьдесят лет на свете, а до сих пор ни разу не слыхал, чтобы при разговоре кто отвечал не в тон. Отчего это делается — не знаю, но это так. А вот глухие так всегда отвечают не в тон!» Князь рассердился; но к чести его — ненадолго. На другой же день, приехав на репетицию, он при всех подошел к Щепкину, взял его за руку и сказал громко: «А ведь ты прав! все это декламация сбивает меня!»

Декламаторство в то время еще процветало в драме и трагедии; приверженцем его был сам Кокошкин, директор московского театра. Он был человек образованный и, по словам Щепкина, так превосходно декламировал, что его можно было заслушаться. Как сторонник классических преданий, он требовал певучей декламации и от трагических актеров. Из представителей новейшей литературы Кокошкин особенно не жаловал Вальтер Скотта и, не читая его романов, отзывался об них с пренебрежением. «Да вы же его не читали?» — возражали ему поклонники английского романиста. «А, не спорю, милой! не читал, и тебе не советую читать этот вздор. Мне тебя не из чего обманывать!»

в) Из отзывов Щепкина о других артистах мне особенно памятны два: о Сосницком и Соленике. О таланте первого он постоянно говорил с похвалою. Как-то зашла у нас речь о комедии «Горе от ума» и об исполнении роли Репетилова на московской сцене; я находил это исполнение не совсем удачным.

«В «Горе от ума», — сказал мне Щепкин,— много живых портретов; в Репетилове автор изобразил одного богатого господина, известного в свое время переносчика литературных вестей и сплетней от Грибоедова и князя Вяземского к их противникам и обратно. Роль эта трудная, и только один Сосницкий исполнял ее отлично; в его игре действительно был виден барин!» Тут же припомнил М. С-ч и рассказал следующий анекдот: «Раз навестил я Пушкина, который, приезжая в Москву, останавливался всегда у П. В. Нащокина. Там были уже граф Толстой и Жихарев, автор «Записок студента». В то время «Горе от ума» возбуждало в публике самые оживленные толки. Жихарев, желая кольнуть графа, беспрестанно повторял за обедом следующие стихи из комедии (так как общая молва относила их именно на его счет): «Ночной разбойник, дуэлист, В Камчатку сослан был, вернулся алеутом, И крепко на руку не чист; Да умный человек не может быть не плутом».

Граф Толстой, как человек с большим умом, не выдал себя и при чтении этих стихов сам хохотал от души. Такое притворное равнодушие задело Жихарева за живое, и он снова вздумал повторить стихи после обеда. Толстой стал перед ним, посмотрел серьезно ему в лицо и, обратясь к присутствующим, спросил: «Не правда ли, ведь он черен?» — «Да!» — «Ну, а перед собственной своей душою совершенный блондин!» Жихарев обиделся и замолчал».

О Соленике отзывался Щепкин, как об одном из замечательных артистов. Соленик играл на харьковском театре. «Это был человек с громадным дарованием, которому отчасти вредил на русской сцене его польский акцент, слышный в выговоре. Он постоянно и вполне заслуженно пользовался любовью публики. Приезжает как-то в Харьков известный с.-петербургский актер С-в, и разумеется — где же и заявить свои столичные претензии, как не в провинции. На репетиции он вздумал прикрикнуть на Соленика: «Что ты мямлишь! а еще талант! По характеру твоей роли ты не должен мне давать и слова вымолвить». Дошло до представления, и Соленик не шутя не дал ему сказать ни одного слова. Он выучил обе роли: и свою и ту, что играл С-в, и проговорил обе, связывая их такими оборотами: «Я знаю, вы на это можете мне возразить то и то; но я вам скажу...» Да при его огне, при его веселости Соленик произвел на публику потрясающее впечатление; театр трещит рукоплесканиями, петербургский гость совсем позабыт. Раздраженный, он выбежал за кулисы и обратился к Соленику с упреками: «Что ты со мной сделал? ведь ты не дал мне и слова выговорить!» — «Да вы же сами о том просили».— «Я совсем не то разумел...» — «Извините, не понял!»

г) М. С. Щепкин столько же известен был в Москве своим сценическим дарованием, сколько и редкою в наш век частною благотворительностью. Сколько юношей обязаны ему своим воспитанием, сколько стариков нашли под его кровлею последний спокойный приют! Великие слова Христовой заповеди о любви к ближнему он перевел прямо в дело, в жизнь. Многое бы можно сказать по этому поводу, но я приведу только один пример. В числе рассказов, записанных мною со слов М. С-ча, есть следующий:

«Был у меня знакомый — Пантелей Иваныч, человек простой, добрый, привязанный к нашей семье; он был парикмахером. Как-то мы с ним расстались и долго не видали друг друга. Раз подъезжаю я к театру, вижу: полицейский солдат ведет на веревочке оборванного, обшарпанного человека. Присматриваюсь — и узнаю старого знакомца. «Пантелей Иваныч! это ты? — говорю я, — что с тобою? как ты попался?» — «Задолжал, — говорит со слезами, — вот и ведут в яму. Я уж упросил свести меня к театру; думаю: не встречу ли вас?» Ну, я упросил, чтобы с ним, как посадят в яму, обращались покамест помягче; а сам, воротившись домой к жене, рассказал ей про встречу с Пантелеем Иванычем: «Выкупим, говорю, его, Алеша!» (1) — «Ну что ж! выкупи». Вот заплатил я за него рублей полтораста ассигнациями и взял Пантелея Иваныча к себе. Стал он у меня жить; дети его полюбили, я и жена также. Он мне всегда и парик причесывал; парикмахер он был искусной!

(1) Так Щепкин называл свою жену, Елену Дмитриевну. (Примеч. А. Н. Афанасьева.)

Я похлопотал, и по моей просьбе его определили в театр помощником парикмахера; рубл. 15 асе. в месяц жалованья дали. Что же? Как получит мой Пантелей Иваныч жалованье, так и запьет, до тех пор тянет горькую, пока все спустит. Я уж так и знаю: ну, Пантелей Иваныч нынче получил жалованье, стало быть, пьян как стелька! Побился я с ним, побился и говорю жене: надо, Алеша, разыграть с ним комедию, постращать его. Прихожу к нему: ну, говорю, Пантелей Иваныч! Я все для вас сделал, что мог, но вы так себя ведете, что нам вместе жить не приходится. Прощайте, Пантелей Иваныч! Ни слова не сказал он, взял свой болван, на котором исправлял парики, ушел со двора и пристал у какой-то знакомой бабы. Вечером приезжаю я в театр, Пантелей Иваныч стоит со своим болваном; но уж я не отдаю ему приглаживать моего парика, а поручаю эту работу другому. И так продолжалось целый месяц; и другой, и третий месяц — тоже. Вижу я: Пантелей Иваныч перестал пить, и говорю жене: сегодня я хочу помириться с Пантелеем Иванычем; жалко мне старика! Приехал в театр, увидал Пантелея Иваныча и обращаюсь к нему ласково: причешите-ка мне, Пантелей Иваныч, паричок! Как зальется, как зарыдает мой Пантелей Иваныч! Взял парик, а руки так и дрожат... Тут мы с ним и помирились; переехал он снова ко мне на житье и уж больше никогда во всю жизнь свою не запивал; а такой безграничной преданности, какую питал он ко мне и к моему семейству, я ни от кого не видал!»

Когда на московскую сцену была поставлена комедия г. Островского «Бедность не порок», М. С. Щепкин в лице Любима Торцова угадывал своего Пантелея Иваныча, то есть человека хотя падшего, но в котором еще теплится святая искра человеческого достоинства и который потому способен подняться и выйти на прямой путь. Недовольный игрою Садовского в этой роли, который (по мнению покойного артиста), прекрасно выражая комическую сторону характера, мало выдавал его внутреннюю борьбу с самим собою, — Щепкин нарочно ездил в Нижний Новгород, чтобы там сыграть Любима Торцова по своему разумению. Не знаю, удалась ли ему эта роль, но для меня весьма знаменательны его слова: надо сыграть так, чтобы из-за горького пьяницы виден был страдающий человек! Это черта великого артиста, ясно свидетельствующая о его высоко гуманном взгляде на людские недостатки и слабости.

А. Н. Афанасьев. М. С. ЩЕПКИН И ЕГО ЗАПИСКИ

«Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество». М., 1984. Т.2, стр. 312-322.

Нельзя не пожалеть, что у нас так мало людей, решающихся вести свои записки. Чья жизнь, например, могла быть более разнообразна, занимательна и поучительна, как не семьдесят пять лет, прожитые М.С. Щепкиным? Рожденный в крепостном состоянии, он силою своего таланта проложил себе дорогу в самые образованные кружки русского общества; принадлежа к провинциальной труппе, он вместе с нею странствовал по разным городам — играл и в Курске, и в Харькове, и в Полтаве; потом явился на сцене столичных театров и, уже приобретя громкую известность, не раз ездил то в Ярославль, то в Нижний, то в Казань, бывал в Крыму,, путешествовал за границею, всюду сталкивался с самыми разнообразными сторонами быта и более или менее замечательными личностями своего времени. Это был человек, который многое испытал, многое видел и слышал, который равно был близок и к нуждам простолюдина и к интересам художника и литератора и который вдобавок щедро был наделен от природы тонкою наблюдательностью, светлым умом, теплым чувством и уменьем живо и пластично передавать виденное, с сохранением всех характерических оттенков. В словах его: «Я знаю русскую жизнь от дворца и до лакейской» — нисколько не было преувеличения. В самом деле, М. С. был самая живая и любопытная книга: он любил вспоминать былое, любил рассказывать про старое «доброе» время. Но, увы! многие из этих рассказов умерли вместе с ним. Он неохотно брался за перо и, несмотря на частые с разных сторон обращенные к нему просьбы и дружеские советы, записал только несколько отдельных эпизодов из своей жизни. Еще в 1836 году (1) Пушкин завел с М. С.-м речь о записках, настаивал на их необходимости и тут же сделал почин: первые строки предполагавшихся воспоминаний занесены на бумагу рукою незабвенного поэта.

(1) На рукописи означено: «17 мая 1836 г. Москва». (Примеч. А. Н. Афанасьева.)

Щепкин принялся было за дело, рассказал о своем детстве, припомнил подробности своего первоначального воспитания; но скоро устал, и записки не подвигались вперед. Уже в последние годы (1846—1862), уступая настойчивым просьбам своих друзей и знакомых, занимавшихся изданием журналов и сборников, он написал для них те интересные отрывки из своего прошлого, которые были напечатаны в «Современнике», «Атенее», «Русском Вестнике», «Комете», «С.-Петербургских (Ведомостях)» и «Московских Ведомостях» и в газете «Наше Время». Вот и все, что закреплено пером от богатой воспоминаниями и наблюдательностью жизни славного артиста. М. С. с трудом владел литературною фразою, и это, кажется, охлаждало его в работе, постоянно отрывало от записок и лишало нас многого из того, что бы он мог рассказать. Такая потеря тем более чувствительна, что в его простой, подчас не совсем правильно построенной речи была та живая, художническая изобразительность, какая редко встречается в искусно выглаженных фразах присяжных литераторов. Подобным же достоинством, или, пожалуй, недостатком, отличался, как мы знаем, и Гоголь. Пополнить записки Щепкина лежит на обязанности его друзей и поклонников. С М. С. Щепкиным и его семьей я познакомился на последнем году моего университетского курса. Это было зимою 1847 года. Незачем уверять, что он скоро пленил меня своим умом, добротой и прямодушием. Все знают, что в московском обществе Щепкин пользовался вполне заслуженным уважением; его любили, как человека без претензий, милого рассказчика, талантливого художника, гостеприимного хозяина. В спорах он был всегда остроумен и находчив; остроты его бывали метки и носили на себе печать малороссийского юмора. Раз, помню, один простодушный господин распространился о счастии первобытных человеческих общин, которые жили мирно и безыскусственно, как велит мать-природа, не ведая ни наших радостей, ни наших страданий. Щепкин прервал философа следующим апологом: «Шел я как-то по двору, вижу, лежит в луже свинья, по уши в грязи, перевернулась на другой бок и посмотрела на меня с таким презрением, как будто хотела сказать: дурак! ты этого наслаждения никогда не испытал!» В другой раз собрались у графини Ростопчиной московские литераторы и художники; в это время была в Москве Рашель, и разговор, разумеется, зашел об ее игре. Талант французской артистки сильно не нравился нашим славянофилам, и один из них, «претендент в русские Шекспиры», стал доказывать, что Рашель вовсе не понимает сценического искусства и что игра ее принесет нашему театру положительный вред. Щепкин выслушал резкую тираду и сказал: «Я знаю деревню, где искони все носили лапти. Случилось одному мужику отправиться на заработки, и вернулся он в сапогах. Тотчас весь мир закричал хором: как это, дескать, можно! не станем, братцы, носить сапогов; наши отцы и деды ходили в лаптях, а были не глупее нас! ведь сапоги — мотовство, разврат!.. Ну, а кончилось тем (прибавил старик с насмешливою улыбкою), что через год вся деревня стала ходить в сапогах!» В 1855 г., в бытность М. С-ча в Нижнем, он встретил некоторые затруднения в постановке «Ревизора», нашлись влиятельные люди, не желавшие видеть этой пьесы. Щепкин решился дать «Ревизора» в свой бенефис и повез афишу и билет к одному из тех, которые были против такого представления; хозяин встретил его словами: «Вы хотите над нами насмеяться!» — «Не над вами, а над плутами!» — отвечал артист.

К театру М. С-ч был горячо привязан; всякую роль учил добросовестно и задолго до представления, каждый вечер повторяя ее на сон грядущий; репетиций никогда не пропускал и гордился этим; он никак не мог утерпеть, чтобы не высказывать своих правдивых замечаний об игре даже тем из актеров и актрис, которые вовсе не расположены были их выслушивать. Это артистическое увлечение высказывалось у него иногда слишком нетерпеливо и откровенно и нередко вело к разным неприятностям в закулисном мире. В этих случаях старик не умел позолотить пилюлю, и неподслащенная горечь его замечаний была тем чувствительнее для болезненно настроенных самолюбий. Испытывая у своих детей сценические способности, он не мог спокойно отнестись к их неумению войти в положение лица, требуемое ролью, сердился, передразнивал и кончил тем, что ни одного из сыновей не пустил на театр — единственно потому, что не видел в них достаточно для того дарований. Однажды в знатном аристократическом доме в Москве готовился благородный спектакль; хозяйка пригласила Щепкина на репетицию с просьбою высказать свое мнение и дать необходимые советы. Щепкин приехал, остался недоволен исполнением, разгорячился, и вместо ожидаемых светских любезностей и похвал — от него услышали только горькую правду: «По-моему, если играть так играть! — сказал он,— а на вздоры и звать было незачем. Ну вы, графиня! разве можно так ходить и разве так вы ходите и кланяетесь в вашей гостиной, как теперь?» — и он начал представлять ее с смешными ужимками. С тех пор, разумеется, его уж^е не думали приглашать на репетиции «благородных» спектаклей. Театру приписывал Щепкин и свое собственное нравственное совершенствование: «По званию комического актера, — говаривал он, — мне часто достается представлять людей низких, криводушных, с гаденькими страстями; изучая их характеры, стараясь передать их комические стороны, я сам отделался от многих недостатков, и в том, что я сделался лучше, нравственнее — я обязан не чему иному, а театру!»

Несмотря на свое скромное, недостаточное образование, М. С-ч по ясности взглядов и высоте убеждений был человек вполне развитой; об искусстве он судил здраво и с тем строгим уважением к его законам, какое так трудно сочетается с званием русского актера, вынужденного воспитывать свое дарование на французской мелодраме и на quasi-оригинальных произведениях в том же роде. Относительно репертуара Щепкин был счастливее многих из своих товарищей. Его школою были комедии Мольера, Гоголя и «Горе от ума» Грибоедова, и если, с одной стороны, он явился лучшим их комментатором, то, с другой стороны, их серьезная, действительная поэзия не могла не оказать самого благотворного влияния на его эстетические убеждения. Самообразованию Щепкина помогал и тот избранный кружок ученых литераторов и художников, которыми он сумел окружить себя и советами которых желал и умел пользоваться. Едва ли кто другой так заботливо и искренно обращался к указаниям науки; для него переводились целые статьи о театре, недоступные ему по незнанию иностранных языков; для него делались извлечения из наиболее замечательных критик об исполнении различных ролей французской и английской сцены. Так, когда он задумал сыграть «Скупого», то все лучшее, что было написано по поводу этой комедии и что было необходимо для отчетливого понимания роли, для объяснения характера избранного лица и для постановки пьесы, все явилось в переводах. Тот «Скупой», которым мы восхищались в Щепкине, был плод и великого таланта и глубоко обдуманного изучения. Конечно, и ему случалось ошибаться, и его отзывы бывали не чужды увлечений; но самые ошибки и увлечения его объясняются впечатлительностью богато одаренной натуры и благороднейшими порывами души. Щепкин шел навстречу новому таланту, искал его и, тронутый искренностью чувства и непритворными слезами на сцене, часто там провидел дарование, где его вовсе не было, а были только счастливые условия молодости. Случалось иной раз слышать от него похвалы сценически ничтожной, слабой пьесе, и на поверку всегда выходило, что его подкупила или возвышенно благородная мысль, которую хотел провести автор, или смелое патриотическое слово. Он горячо любил родную землю и с увлечением юноши следил за всеми преобразованиями; по своим летам принадлежа старому поколению, он чужд был всякого нравственного застоя и стоял в уровень с потребностями нового времени. Многим членам английского клуба памятно, с каким восхищением встретил Щепкин манифест об освобождении крестьян; со слезами на глазах он поздравлял всех и каждого и выслушал по этому поводу от некоторых запоздалых друзей старины странные намеки на его былое крепостное состояние, чего, впрочем, он никогда и не думал скрывать. С редким дружеским участием приветствовал Щепкин своего одноземца Шевченко, только что получившего свободу; нарочно ездил к нему в Новгород и неотступно сопровождал его по Москве. С каким задушевным чувством читал он его «Пустку»! Это прекрасное стихотворение, вместе с куплетом о Жакардовом станке, он любил повторять в своих беседах до самого последнего времени. Минувшая эпоха для него не имела того обаятельного значения, как для многих стариков; он не прикрашивал ее небывалыми достоинствами и не унижал заслуг настоящего. Напротив, одною из любимых и часто повторяемых им мыслей была та, что Россия постепенно идет вперед, и эту мысль он и словесно и печатно (в двух своих рассказах) подтверждал сравнением нравов доброго старого времени с нравами современными.

В период моего знакомства с М. С-м я имел привычку записывать для себя некоторые из его рассказов, хотя (к сожалению) делал это кратко, нередко спустя несколько дней после того, как слышал их из уст интересного старика, — и должен признаться, что его мастерские рассказы много потеряли в моем изложении. Да и вообще следует заметить, что подобный труд был нелегок. Живое слово Щепкина сопровождалось выразительною мимикой, изменением звуков голоса и комическим представлением действующих лиц, что придавало необыкновенную живость его воспоминаниям, но чего передать на бумагу нет возможности. Тем не менее я решаюсь сообщить записанное мною, как материал для биографии знаменитого артиста и для характеристики его времени и людей, с которыми он бывал в близких сношениях. Заметки мои будут отрывочны, но я надеюсь, что недостаток этот вознаградится их содержанием:

а) Знакомство М. С-ча с Гоголем началось довольно оригинально. По приезде в Москву в 1832 году Гоголь, желая видеть знаменитого артиста, явился к нему в дом и застал многочисленное его семейство за обедом. Он вошел в залу с этими словами малороссийской песни:

«Ходыть гарбуз по городу,

Пытаетця свого роду:

Чи вы живы, чи здоровы,

Вси родичи гарбузовы?»

В то время Гоголь еще был далек от тех мрачных аскетических взглядов на жизнь, которые впоследствии изменили его характер и так много повредили его творческому таланту; он бывал шутливо весел, любил вкусно и плотно покушать, и нередко беседы его с М. С-м склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаньев. Винам он давал названия квартального и городничего, как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке все в должной порядок; а жженке, потому что зажженная она горит голубым пламенем, давал имя Бенкендорфа. «А что? — говорил он Щепкину после сытного обеда, — не отправить ли теперь Бенкендорфа?» — и они вместе приготовляли жженку и любовались ее пламенем. Остроты Гоголя были своеобразны, неизысканны, но подчас не совсем опрятны. Старик Щепкин помнил наизусть одно письмо Гоголя, писанное из-за границы к Бенардаки, где шутливость поэта заявила себя с такою нецеремонною откровенностию, что это любопытное послание навсегда останется неудобным для печати.

Городничий и другие роли из пьес Гоголя были лучшими в репертуаре Щепкина; здесь вполне выяснился его великий комический талант. Но, с другой стороны, ничто так не раскрыло истинного значения комедий и драматических сцен Гоголя, как превосходная игра Щепкина; поэт нашел в нем гениального объяснителя своих произведений, и едва ли когда выпадало такое счастье на долю другого драматического писателя при его жизни. Это особенно тесно связывало обоих художников, не говоря уже об их общих симпатиях к Малороссии и ко всему родному. Гоголь не раз пользовался любопытными рассказами знаменитого артиста, как материалом для своих поэтических созданий. Случай, рассказанный в «Старосветских помещиках», о том, как Пульхерия Ивановна появление одичалой кошки приняла за предвестие своей близкой кончины, взят из действительности. Подобное происшествие было с бабкою М. С-ча. Щепкин как-то рассказал о нем Гоголю, и тот мастерски воспользовался им в своей повести. М. С-ч прочитал повесть и при встрече с автором сказал ему шутя: «А кошка-то моя!» — «Зато коты мои!» — отвечал Гоголь, и в самом деле коты принадлежали его вымыслу. В уцелевших от огня пяти главах второго тома «Мертвых душ» рассказ «полюби нас черненькими, беленькими нас всякой полюбит» сообщен автору также Щепкиным и есть действительно случившееся происшествие, и, по моему мнению, рассказ этот в устах Щепкина имел несравненно больше живости, чем в поэме Гоголя. Не один Гоголь— и другие русские писатели брали содержание для своих повестей из воспоминаний Щепкина; таковы повести: «Сорока-воровка», напечатанная в «Современнике» 1848 г. (№ 2), и «Собачка» графа Соллогуба — в альманахе «Вчера и сегодня». По словам М. С-ча, для характера Хлобуева послужила Гоголю образцом личность П. В. Нащокина; а разнообразные присутственные места, упоминаемые при описании имения Кашкарева, действительно существовали некогда в малороссийском поместье графа Кочубея. Этим подтверждаются собственные слова Гоголя в его «Исповеди»: «У меня ум тот самый, какой бывает у большой части русских людей, то есть способный больше выводить, чем выдумывать. Мне всегда нужно было выслушать слишком много людей, чтобы образовалось во мне собственное мое мнение». Кстати припомним здесь не раз высказанное Гоголем желание, чтобы бывалые люди сообщали ему заметки о разных анекдотических случаях и нравах своего околотка, и откровенное признание, что подобные заметки необходимы ему для продолжения «Мертвых душ».

Для Щепкина Гоголь перевел с итальянского языка комедию «Дядька в затруднительном положении»; своими драматическими сочинениями дал ему право распоряжаться на театре, как полною собственностью; когда друзья М. С-ча перевели для него из Мольера комедию «Мнимый рогоносец», Гоголь взялся исправить этот перевод и переделал почти каждую фразу. В печальную эпоху болезненно аскетического настроения Гоголь прислал М. С-чу из Рима «Развязку «Ревизора» при письме, в котором заявлял желание, чтобы означенная пьеса была дана Щепкиным в свой бенефис вслед за «Ревизором». В этой странной дидактической пьесе выведены на сцену: любители театра, М. С. Щепкин, который и должен был играть самого себя, другие актеры и молодая актриса. Они собрались вместе после представления «Ревизора»; все согласны, что Щепкин исполнил свою роль особенно прекрасно, и молодая актриса от лица всех присутствующих подносит ему венок и заставляет надеть на голову. Затем начинается спор о «Ревизоре», в котором Щепкин является разрешителем всех сомнений. Парадоксы следуют за парадоксами; устами действующих лиц автор силится доказать, что комедия его без конца и что эта нео-конченность — намеренная, что в «Ревизоре» нет живых характеров, а на место их олицетворены порочные страсти. Само собою разумеется, что Щепкин не мог допустить и мысли дать в свой бенефис «Развязку», где должны увенчивать его на сцене: такое смелое себя прославление было слишком чуждо его артистической скромности, и при его уме он, конечно, не мог пожелать сделаться баснею целого города. Но этого мало; он был глубоко огорчен самоотречением Гоголя и от 22-го мая 1847 года написал к нему прекрасное, дышащее светлым пониманием искусства письмо. (...)

б) В воспоминаниях Щепкина о московском театре прежнего времени часто слышались имена Кокошкина, князя Шаховского, Писарева и других — лиц, с которыми познакомил русскую публику i . Т. Аксаков. Многие из рассказов Щепкина подтверждали то, что передано нам опытным пером этого последнего. М. С-ч удачно умел копировать князя Шаховского и помнил об нем множество анекдотов; слушать эти анекдоты было истинное наслаждение. Шаховской отличался необыкновенно пылкою любовью к театру; дело сценическое, по отзыву Щепкина, он понимал отлично. В нем было много юношеского жару и настойчивости; с этими качествами он успевал всякого расшевелить и приохотить к труду. Как известный драматический писатель и любитель искусства, он постоянно являлся за кулисами, ставил на московскую сцену свои и чужие пьесы, и ставил их с искусством; он умел придавать игре быстроту, и никто, может быть, не обращался к актерам с более откровенными замечаниями, как князь Шаховской. Надо было запастись большим хладнокровием и хорошо знать доброе сердце князя, чтобы не обидеться его резкими выходками. На репетициях он обыкновенно горячился, передразнивал, сыпал колкими фразами вроде следующей: «Г. N.! повернись, пожалуйста, повернись, покажи, что и ты живой человек!» Случалось, что он становился на колени и, кланяясь в ноги, плаксиво карикатурным тоном упрашивал актера выражать чувства теплее, по-человечески. Если припомним при этом комическую фигуру князя и его неясный выговор (он сильно шепелявил), то не трудно представить себе, каким чудаком должен был казаться он за кулисами. Однажды назначено было дать на театре две большие пьесы; чтобы не затянуть спектакля, князь Шаховской решился выбросить одну сцену из пьесы «Меркурий на часах». Сделать это было весьма легко. К Меркурию являются музы, и всякая, после длинного монолога, показывает свое искусство: танцы, пение, музыку и проч., следовательно, стоило только пропустить монолог, и время было бы выиграно, а ход представления нисколько бы не нарушился. Одну из муз играла сестра Кавалеровой — девица Борисова. Так как Шаховской был близок с Кавалеровыми, то и обратился к Борисовой: «Знаешь что, душа, ты уж свою речь не читай; пропусти ее!» — «Это для чего?» — «А то, знаешь, спектакль протянется слишком долго». — «Да почему же именно я должна отказаться! я лучше совсем не стану играть...» — «Ну что нам с тобою считаться!» — продолжал князь, не замечая, что Борисова обиделась и уже дрожит от волнения. «Я вам не девочка!» — отозвалась она. «Ах, душа, давно знаю, что ты не девочка!..» Актриса упала в обморок. «Верно, я сказал какую-нибудь глупость!»— заметил растерявшийся князь. Из-за этой нечаянно сорвавшейся фразы Борисова никогда не хотела помириться с Шаховским. Другой случай: князь Шаховской подготовлял одну воспитанницу к какой-то роли; он настаивал, чтобы она вслушивалась в последние звуки речей того лица, с которым разговаривает, и старалась бы отвечать ему в тон. Но чем дальше шло учение, тем хуже: вся естественность пропадала. Щепкин, который рекомендовал князю эту воспитанницу, подошел к нему и сказал: «Мне кажется, князь, вы и себя и ее напрасно затрудняете. Оставьте ее! Чтобы попасть в тон — не нужно науки; это делается само собою». Князь раскипятился: «Что, русский Тальма, что такое?— и, обратясь к другим актерам, прибавил: — Г. Щепкин учит князя Шаховского, как должно понимать искусство! Когда прикажете явиться к вам брать уроки?» — и он насмешливо поклонился Щепкину. Это затронуло артиста: «Вам, князь, угодно было обидеться! — сказал он. — Но и я не молодой человек, я живу пятьдесят лет на свете, а до сих пор ни разу не слыхал, чтобы при разговоре кто отвечал не в тон. Отчего это делается — не знаю, но это так. А вот глухие так всегда отвечают не в тон!» Князь рассердился; но к чести его — ненадолго. На другой же день, приехав на репетицию, он при всех подошел к Щепкину, взял его за руку и сказал громко: «А ведь ты прав! все это декламация сбивает меня!»

Декламаторство в то время еще процветало в драме и трагедии; приверженцем его был сам Кокошкин, директор московского театра. Он был человек образованный и, по словам Щепкина, так превосходно декламировал, что его можно было заслушаться. Как сторонник классических преданий, он требовал певучей декламации и от трагических актеров. Из представителей новейшей литературы Кокошкин особенно не жаловал Вальтер Скотта и, не читая его романов, отзывался об них с пренебрежением. «Да вы же его не читали?» — возражали ему поклонники английского романиста. «А, не спорю, милой! не читал, и тебе не советую читать этот вздор. Мне тебя не из чего обманывать!»

в) Из отзывов Щепкина о других артистах мне особенно памятны два: о Сосницком и Соленике. О таланте первого он постоянно говорил с похвалою. Как-то зашла у нас речь о комедии «Горе от ума» и об исполнении роли Репетилова на московской сцене; я находил это исполнение не совсем удачным.

«В «Горе от ума», — сказал мне Щепкин,— много живых портретов; в Репетилове автор изобразил одного богатого господина, известного в свое время переносчика литературных вестей и сплетней от Грибоедова и князя Вяземского к их противникам и обратно. Роль эта трудная, и только один Сосницкий исполнял ее отлично; в его игре действительно был виден барин!» Тут же припомнил М. С-ч и рассказал следующий анекдот: «Раз навестил я Пушкина, который, приезжая в Москву, останавливался всегда у П. В. Нащокина. Там были уже граф Толстой и Жихарев, автор «Записок студента». В то время «Горе от ума» возбуждало в публике самые оживленные толки. Жихарев, желая кольнуть графа, беспрестанно повторял за обедом следующие стихи из комедии (так как общая молва относила их именно на его счет): «Ночной разбойник, дуэлист, В Камчатку сослан был, вернулся алеутом, И крепко на руку не чист; Да умный человек не может быть не плутом».

Граф Толстой, как человек с большим умом, не выдал себя и при чтении этих стихов сам хохотал от души. Такое притворное равнодушие задело Жихарева за живое, и он снова вздумал повторить стихи после обеда. Толстой стал перед ним, посмотрел серьезно ему в лицо и, обратясь к присутствующим, спросил: «Не правда ли, ведь он черен?» — «Да!» — «Ну, а перед собственной своей душою совершенный блондин!» Жихарев обиделся и замолчал».

О Соленике отзывался Щепкин, как об одном из замечательных артистов. Соленик играл на харьковском театре. «Это был человек с громадным дарованием, которому отчасти вредил на русской сцене его польский акцент, слышный в выговоре. Он постоянно и вполне заслуженно пользовался любовью публики. Приезжает как-то в Харьков известный с.-петербургский актер С-в, и разумеется — где же и заявить свои столичные претензии, как не в провинции. На репетиции он вздумал прикрикнуть на Соленика: «Что ты мямлишь! а еще талант! По характеру твоей роли ты не должен мне давать и слова вымолвить». Дошло до представления, и Соленик не шутя не дал ему сказать ни одного слова. Он выучил обе роли: и свою и ту, что играл С-в, и проговорил обе, связывая их такими оборотами: «Я знаю, вы на это можете мне возразить то и то; но я вам скажу...» Да при его огне, при его веселости Соленик произвел на публику потрясающее впечатление; театр трещит рукоплесканиями, петербургский гость совсем позабыт. Раздраженный, он выбежал за кулисы и обратился к Соленику с упреками: «Что ты со мной сделал? ведь ты не дал мне и слова выговорить!» — «Да вы же сами о том просили».— «Я совсем не то разумел...» — «Извините, не понял!»

г) М. С. Щепкин столько же известен был в Москве своим сценическим дарованием, сколько и редкою в наш век частною благотворительностью. Сколько юношей обязаны ему своим воспитанием, сколько стариков нашли под его кровлею последний спокойный приют! Великие слова Христовой заповеди о любви к ближнему он перевел прямо в дело, в жизнь. Многое бы можно сказать по этому поводу, но я приведу только один пример. В числе рассказов, записанных мною со слов М. С-ча, есть следующий:

«Был у меня знакомый — Пантелей Иваныч, человек простой, добрый, привязанный к нашей семье; он был парикмахером. Как-то мы с ним расстались и долго не видали друг друга. Раз подъезжаю я к театру, вижу: полицейский солдат ведет на веревочке оборванного, обшарпанного человека. Присматриваюсь — и узнаю старого знакомца. «Пантелей Иваныч! это ты? — говорю я, — что с тобою? как ты попался?» — «Задолжал, — говорит со слезами, — вот и ведут в яму. Я уж упросил свести меня к театру; думаю: не встречу ли вас?» Ну, я упросил, чтобы с ним, как посадят в яму, обращались покамест помягче; а сам, воротившись домой к жене, рассказал ей про встречу с Пантелеем Иванычем: «Выкупим, говорю, его, Алеша!» (1) — «Ну что ж! выкупи». Вот заплатил я за него рублей полтораста ассигнациями и взял Пантелея Иваныча к себе. Стал он у меня жить; дети его полюбили, я и жена также. Он мне всегда и парик причесывал; парикмахер он был искусной!

(1) Так Щепкин называл свою жену, Елену Дмитриевну. (Примеч. А. Н. Афанасьева.)

Я похлопотал, и по моей просьбе его определили в театр помощником парикмахера; рубл. 15 асе. в месяц жалованья дали. Что же? Как получит мой Пантелей Иваныч жалованье, так и запьет, до тех пор тянет горькую, пока все спустит. Я уж так и знаю: ну, Пантелей Иваныч нынче получил жалованье, стало быть, пьян как стелька! Побился я с ним, побился и говорю жене: надо, Алеша, разыграть с ним комедию, постращать его. Прихожу к нему: ну, говорю, Пантелей Иваныч! Я все для вас сделал, что мог, но вы так себя ведете, что нам вместе жить не приходится. Прощайте, Пантелей Иваныч! Ни слова не сказал он, взял свой болван, на котором исправлял парики, ушел со двора и пристал у какой-то знакомой бабы. Вечером приезжаю я в театр, Пантелей Иваныч стоит со своим болваном; но уж я не отдаю ему приглаживать моего парика, а поручаю эту работу другому. И так продолжалось целый месяц; и другой, и третий месяц — тоже. Вижу я: Пантелей Иваныч перестал пить, и говорю жене: сегодня я хочу помириться с Пантелеем Иванычем; жалко мне старика! Приехал в театр, увидал Пантелея Иваныча и обращаюсь к нему ласково: причешите-ка мне, Пантелей Иваныч, паричок! Как зальется, как зарыдает мой Пантелей Иваныч! Взял парик, а руки так и дрожат... Тут мы с ним и помирились; переехал он снова ко мне на житье и уж больше никогда во всю жизнь свою не запивал; а такой безграничной преданности, какую питал он ко мне и к моему семейству, я ни от кого не видал!»

Когда на московскую сцену была поставлена комедия г. Островского «Бедность не порок», М. С. Щепкин в лице Любима Торцова угадывал своего Пантелея Иваныча, то есть человека хотя падшего, но в котором еще теплится святая искра человеческого достоинства и который потому способен подняться и выйти на прямой путь. Недовольный игрою Садовского в этой роли, который (по мнению покойного артиста), прекрасно выражая комическую сторону характера, мало выдавал его внутреннюю борьбу с самим собою, — Щепкин нарочно ездил в Нижний Новгород, чтобы там сыграть Любима Торцова по своему разумению. Не знаю, удалась ли ему эта роль, но для меня весьма знаменательны его слова: надо сыграть так, чтобы из-за горького пьяницы виден был страдающий человек! Это черта великого артиста, ясно свидетельствующая о его высоко гуманном взгляде на людские недостатки и слабости.

Дата публикации: 13.11.2008

«К 220-летию со дня рождения Михаила Семеновича Щепкина»

А. Н. Афанасьев. М. С. ЩЕПКИН И ЕГО ЗАПИСКИ

«Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество». М., 1984. Т.2, стр. 312-322.

Нельзя не пожалеть, что у нас так мало людей, решающихся вести свои записки. Чья жизнь, например, могла быть более разнообразна, занимательна и поучительна, как не семьдесят пять лет, прожитые М.С. Щепкиным? Рожденный в крепостном состоянии, он силою своего таланта проложил себе дорогу в самые образованные кружки русского общества; принадлежа к провинциальной труппе, он вместе с нею странствовал по разным городам — играл и в Курске, и в Харькове, и в Полтаве; потом явился на сцене столичных театров и, уже приобретя громкую известность, не раз ездил то в Ярославль, то в Нижний, то в Казань, бывал в Крыму,, путешествовал за границею, всюду сталкивался с самыми разнообразными сторонами быта и более или менее замечательными личностями своего времени. Это был человек, который многое испытал, многое видел и слышал, который равно был близок и к нуждам простолюдина и к интересам художника и литератора и который вдобавок щедро был наделен от природы тонкою наблюдательностью, светлым умом, теплым чувством и уменьем живо и пластично передавать виденное, с сохранением всех характерических оттенков. В словах его: «Я знаю русскую жизнь от дворца и до лакейской» — нисколько не было преувеличения. В самом деле, М. С. был самая живая и любопытная книга: он любил вспоминать былое, любил рассказывать про старое «доброе» время. Но, увы! многие из этих рассказов умерли вместе с ним. Он неохотно брался за перо и, несмотря на частые с разных сторон обращенные к нему просьбы и дружеские советы, записал только несколько отдельных эпизодов из своей жизни. Еще в 1836 году (1) Пушкин завел с М. С.-м речь о записках, настаивал на их необходимости и тут же сделал почин: первые строки предполагавшихся воспоминаний занесены на бумагу рукою незабвенного поэта.

(1) На рукописи означено: «17 мая 1836 г. Москва». (Примеч. А. Н. Афанасьева.)

Щепкин принялся было за дело, рассказал о своем детстве, припомнил подробности своего первоначального воспитания; но скоро устал, и записки не подвигались вперед. Уже в последние годы (1846—1862), уступая настойчивым просьбам своих друзей и знакомых, занимавшихся изданием журналов и сборников, он написал для них те интересные отрывки из своего прошлого, которые были напечатаны в «Современнике», «Атенее», «Русском Вестнике», «Комете», «С.-Петербургских (Ведомостях)» и «Московских Ведомостях» и в газете «Наше Время». Вот и все, что закреплено пером от богатой воспоминаниями и наблюдательностью жизни славного артиста. М. С. с трудом владел литературною фразою, и это, кажется, охлаждало его в работе, постоянно отрывало от записок и лишало нас многого из того, что бы он мог рассказать. Такая потеря тем более чувствительна, что в его простой, подчас не совсем правильно построенной речи была та живая, художническая изобразительность, какая редко встречается в искусно выглаженных фразах присяжных литераторов. Подобным же достоинством, или, пожалуй, недостатком, отличался, как мы знаем, и Гоголь. Пополнить записки Щепкина лежит на обязанности его друзей и поклонников. С М. С. Щепкиным и его семьей я познакомился на последнем году моего университетского курса. Это было зимою 1847 года. Незачем уверять, что он скоро пленил меня своим умом, добротой и прямодушием. Все знают, что в московском обществе Щепкин пользовался вполне заслуженным уважением; его любили, как человека без претензий, милого рассказчика, талантливого художника, гостеприимного хозяина. В спорах он был всегда остроумен и находчив; остроты его бывали метки и носили на себе печать малороссийского юмора. Раз, помню, один простодушный господин распространился о счастии первобытных человеческих общин, которые жили мирно и безыскусственно, как велит мать-природа, не ведая ни наших радостей, ни наших страданий. Щепкин прервал философа следующим апологом: «Шел я как-то по двору, вижу, лежит в луже свинья, по уши в грязи, перевернулась на другой бок и посмотрела на меня с таким презрением, как будто хотела сказать: дурак! ты этого наслаждения никогда не испытал!» В другой раз собрались у графини Ростопчиной московские литераторы и художники; в это время была в Москве Рашель, и разговор, разумеется, зашел об ее игре. Талант французской артистки сильно не нравился нашим славянофилам, и один из них, «претендент в русские Шекспиры», стал доказывать, что Рашель вовсе не понимает сценического искусства и что игра ее принесет нашему театру положительный вред. Щепкин выслушал резкую тираду и сказал: «Я знаю деревню, где искони все носили лапти. Случилось одному мужику отправиться на заработки, и вернулся он в сапогах. Тотчас весь мир закричал хором: как это, дескать, можно! не станем, братцы, носить сапогов; наши отцы и деды ходили в лаптях, а были не глупее нас! ведь сапоги — мотовство, разврат!.. Ну, а кончилось тем (прибавил старик с насмешливою улыбкою), что через год вся деревня стала ходить в сапогах!» В 1855 г., в бытность М. С-ча в Нижнем, он встретил некоторые затруднения в постановке «Ревизора», нашлись влиятельные люди, не желавшие видеть этой пьесы. Щепкин решился дать «Ревизора» в свой бенефис и повез афишу и билет к одному из тех, которые были против такого представления; хозяин встретил его словами: «Вы хотите над нами насмеяться!» — «Не над вами, а над плутами!» — отвечал артист.

К театру М. С-ч был горячо привязан; всякую роль учил добросовестно и задолго до представления, каждый вечер повторяя ее на сон грядущий; репетиций никогда не пропускал и гордился этим; он никак не мог утерпеть, чтобы не высказывать своих правдивых замечаний об игре даже тем из актеров и актрис, которые вовсе не расположены были их выслушивать. Это артистическое увлечение высказывалось у него иногда слишком нетерпеливо и откровенно и нередко вело к разным неприятностям в закулисном мире. В этих случаях старик не умел позолотить пилюлю, и неподслащенная горечь его замечаний была тем чувствительнее для болезненно настроенных самолюбий. Испытывая у своих детей сценические способности, он не мог спокойно отнестись к их неумению войти в положение лица, требуемое ролью, сердился, передразнивал и кончил тем, что ни одного из сыновей не пустил на театр — единственно потому, что не видел в них достаточно для того дарований. Однажды в знатном аристократическом доме в Москве готовился благородный спектакль; хозяйка пригласила Щепкина на репетицию с просьбою высказать свое мнение и дать необходимые советы. Щепкин приехал, остался недоволен исполнением, разгорячился, и вместо ожидаемых светских любезностей и похвал — от него услышали только горькую правду: «По-моему, если играть так играть! — сказал он,— а на вздоры и звать было незачем. Ну вы, графиня! разве можно так ходить и разве так вы ходите и кланяетесь в вашей гостиной, как теперь?» — и он начал представлять ее с смешными ужимками. С тех пор, разумеется, его уж^е не думали приглашать на репетиции «благородных» спектаклей. Театру приписывал Щепкин и свое собственное нравственное совершенствование: «По званию комического актера, — говаривал он, — мне часто достается представлять людей низких, криводушных, с гаденькими страстями; изучая их характеры, стараясь передать их комические стороны, я сам отделался от многих недостатков, и в том, что я сделался лучше, нравственнее — я обязан не чему иному, а театру!»

Несмотря на свое скромное, недостаточное образование, М. С-ч по ясности взглядов и высоте убеждений был человек вполне развитой; об искусстве он судил здраво и с тем строгим уважением к его законам, какое так трудно сочетается с званием русского актера, вынужденного воспитывать свое дарование на французской мелодраме и на quasi-оригинальных произведениях в том же роде. Относительно репертуара Щепкин был счастливее многих из своих товарищей. Его школою были комедии Мольера, Гоголя и «Горе от ума» Грибоедова, и если, с одной стороны, он явился лучшим их комментатором, то, с другой стороны, их серьезная, действительная поэзия не могла не оказать самого благотворного влияния на его эстетические убеждения. Самообразованию Щепкина помогал и тот избранный кружок ученых литераторов и художников, которыми он сумел окружить себя и советами которых желал и умел пользоваться. Едва ли кто другой так заботливо и искренно обращался к указаниям науки; для него переводились целые статьи о театре, недоступные ему по незнанию иностранных языков; для него делались извлечения из наиболее замечательных критик об исполнении различных ролей французской и английской сцены. Так, когда он задумал сыграть «Скупого», то все лучшее, что было написано по поводу этой комедии и что было необходимо для отчетливого понимания роли, для объяснения характера избранного лица и для постановки пьесы, все явилось в переводах. Тот «Скупой», которым мы восхищались в Щепкине, был плод и великого таланта и глубоко обдуманного изучения. Конечно, и ему случалось ошибаться, и его отзывы бывали не чужды увлечений; но самые ошибки и увлечения его объясняются впечатлительностью богато одаренной натуры и благороднейшими порывами души. Щепкин шел навстречу новому таланту, искал его и, тронутый искренностью чувства и непритворными слезами на сцене, часто там провидел дарование, где его вовсе не было, а были только счастливые условия молодости. Случалось иной раз слышать от него похвалы сценически ничтожной, слабой пьесе, и на поверку всегда выходило, что его подкупила или возвышенно благородная мысль, которую хотел провести автор, или смелое патриотическое слово. Он горячо любил родную землю и с увлечением юноши следил за всеми преобразованиями; по своим летам принадлежа старому поколению, он чужд был всякого нравственного застоя и стоял в уровень с потребностями нового времени. Многим членам английского клуба памятно, с каким восхищением встретил Щепкин манифест об освобождении крестьян; со слезами на глазах он поздравлял всех и каждого и выслушал по этому поводу от некоторых запоздалых друзей старины странные намеки на его былое крепостное состояние, чего, впрочем, он никогда и не думал скрывать. С редким дружеским участием приветствовал Щепкин своего одноземца Шевченко, только что получившего свободу; нарочно ездил к нему в Новгород и неотступно сопровождал его по Москве. С каким задушевным чувством читал он его «Пустку»! Это прекрасное стихотворение, вместе с куплетом о Жакардовом станке, он любил повторять в своих беседах до самого последнего времени. Минувшая эпоха для него не имела того обаятельного значения, как для многих стариков; он не прикрашивал ее небывалыми достоинствами и не унижал заслуг настоящего. Напротив, одною из любимых и часто повторяемых им мыслей была та, что Россия постепенно идет вперед, и эту мысль он и словесно и печатно (в двух своих рассказах) подтверждал сравнением нравов доброго старого времени с нравами современными.

В период моего знакомства с М. С-м я имел привычку записывать для себя некоторые из его рассказов, хотя (к сожалению) делал это кратко, нередко спустя несколько дней после того, как слышал их из уст интересного старика, — и должен признаться, что его мастерские рассказы много потеряли в моем изложении. Да и вообще следует заметить, что подобный труд был нелегок. Живое слово Щепкина сопровождалось выразительною мимикой, изменением звуков голоса и комическим представлением действующих лиц, что придавало необыкновенную живость его воспоминаниям, но чего передать на бумагу нет возможности. Тем не менее я решаюсь сообщить записанное мною, как материал для биографии знаменитого артиста и для характеристики его времени и людей, с которыми он бывал в близких сношениях. Заметки мои будут отрывочны, но я надеюсь, что недостаток этот вознаградится их содержанием:

а) Знакомство М. С-ча с Гоголем началось довольно оригинально. По приезде в Москву в 1832 году Гоголь, желая видеть знаменитого артиста, явился к нему в дом и застал многочисленное его семейство за обедом. Он вошел в залу с этими словами малороссийской песни:

«Ходыть гарбуз по городу,

Пытаетця свого роду:

Чи вы живы, чи здоровы,

Вси родичи гарбузовы?»

В то время Гоголь еще был далек от тех мрачных аскетических взглядов на жизнь, которые впоследствии изменили его характер и так много повредили его творческому таланту; он бывал шутливо весел, любил вкусно и плотно покушать, и нередко беседы его с М. С-м склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаньев. Винам он давал названия квартального и городничего, как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке все в должной порядок; а жженке, потому что зажженная она горит голубым пламенем, давал имя Бенкендорфа. «А что? — говорил он Щепкину после сытного обеда, — не отправить ли теперь Бенкендорфа?» — и они вместе приготовляли жженку и любовались ее пламенем. Остроты Гоголя были своеобразны, неизысканны, но подчас не совсем опрятны. Старик Щепкин помнил наизусть одно письмо Гоголя, писанное из-за границы к Бенардаки, где шутливость поэта заявила себя с такою нецеремонною откровенностию, что это любопытное послание навсегда останется неудобным для печати.

Городничий и другие роли из пьес Гоголя были лучшими в репертуаре Щепкина; здесь вполне выяснился его великий комический талант. Но, с другой стороны, ничто так не раскрыло истинного значения комедий и драматических сцен Гоголя, как превосходная игра Щепкина; поэт нашел в нем гениального объяснителя своих произведений, и едва ли когда выпадало такое счастье на долю другого драматического писателя при его жизни. Это особенно тесно связывало обоих художников, не говоря уже об их общих симпатиях к Малороссии и ко всему родному. Гоголь не раз пользовался любопытными рассказами знаменитого артиста, как материалом для своих поэтических созданий. Случай, рассказанный в «Старосветских помещиках», о том, как Пульхерия Ивановна появление одичалой кошки приняла за предвестие своей близкой кончины, взят из действительности. Подобное происшествие было с бабкою М. С-ча. Щепкин как-то рассказал о нем Гоголю, и тот мастерски воспользовался им в своей повести. М. С-ч прочитал повесть и при встрече с автором сказал ему шутя: «А кошка-то моя!» — «Зато коты мои!» — отвечал Гоголь, и в самом деле коты принадлежали его вымыслу. В уцелевших от огня пяти главах второго тома «Мертвых душ» рассказ «полюби нас черненькими, беленькими нас всякой полюбит» сообщен автору также Щепкиным и есть действительно случившееся происшествие, и, по моему мнению, рассказ этот в устах Щепкина имел несравненно больше живости, чем в поэме Гоголя. Не один Гоголь— и другие русские писатели брали содержание для своих повестей из воспоминаний Щепкина; таковы повести: «Сорока-воровка», напечатанная в «Современнике» 1848 г. (№ 2), и «Собачка» графа Соллогуба — в альманахе «Вчера и сегодня». По словам М. С-ча, для характера Хлобуева послужила Гоголю образцом личность П. В. Нащокина; а разнообразные присутственные места, упоминаемые при описании имения Кашкарева, действительно существовали некогда в малороссийском поместье графа Кочубея. Этим подтверждаются собственные слова Гоголя в его «Исповеди»: «У меня ум тот самый, какой бывает у большой части русских людей, то есть способный больше выводить, чем выдумывать. Мне всегда нужно было выслушать слишком много людей, чтобы образовалось во мне собственное мое мнение». Кстати припомним здесь не раз высказанное Гоголем желание, чтобы бывалые люди сообщали ему заметки о разных анекдотических случаях и нравах своего околотка, и откровенное признание, что подобные заметки необходимы ему для продолжения «Мертвых душ».

Для Щепкина Гоголь перевел с итальянского языка комедию «Дядька в затруднительном положении»; своими драматическими сочинениями дал ему право распоряжаться на театре, как полною собственностью; когда друзья М. С-ча перевели для него из Мольера комедию «Мнимый рогоносец», Гоголь взялся исправить этот перевод и переделал почти каждую фразу. В печальную эпоху болезненно аскетического настроения Гоголь прислал М. С-чу из Рима «Развязку «Ревизора» при письме, в котором заявлял желание, чтобы означенная пьеса была дана Щепкиным в свой бенефис вслед за «Ревизором». В этой странной дидактической пьесе выведены на сцену: любители театра, М. С. Щепкин, который и должен был играть самого себя, другие актеры и молодая актриса. Они собрались вместе после представления «Ревизора»; все согласны, что Щепкин исполнил свою роль особенно прекрасно, и молодая актриса от лица всех присутствующих подносит ему венок и заставляет надеть на голову. Затем начинается спор о «Ревизоре», в котором Щепкин является разрешителем всех сомнений. Парадоксы следуют за парадоксами; устами действующих лиц автор силится доказать, что комедия его без конца и что эта нео-конченность — намеренная, что в «Ревизоре» нет живых характеров, а на место их олицетворены порочные страсти. Само собою разумеется, что Щепкин не мог допустить и мысли дать в свой бенефис «Развязку», где должны увенчивать его на сцене: такое смелое себя прославление было слишком чуждо его артистической скромности, и при его уме он, конечно, не мог пожелать сделаться баснею целого города. Но этого мало; он был глубоко огорчен самоотречением Гоголя и от 22-го мая 1847 года написал к нему прекрасное, дышащее светлым пониманием искусства письмо. (...)

б) В воспоминаниях Щепкина о московском театре прежнего времени часто слышались имена Кокошкина, князя Шаховского, Писарева и других — лиц, с которыми познакомил русскую публику i . Т. Аксаков. Многие из рассказов Щепкина подтверждали то, что передано нам опытным пером этого последнего. М. С-ч удачно умел копировать князя Шаховского и помнил об нем множество анекдотов; слушать эти анекдоты было истинное наслаждение. Шаховской отличался необыкновенно пылкою любовью к театру; дело сценическое, по отзыву Щепкина, он понимал отлично. В нем было много юношеского жару и настойчивости; с этими качествами он успевал всякого расшевелить и приохотить к труду. Как известный драматический писатель и любитель искусства, он постоянно являлся за кулисами, ставил на московскую сцену свои и чужие пьесы, и ставил их с искусством; он умел придавать игре быстроту, и никто, может быть, не обращался к актерам с более откровенными замечаниями, как князь Шаховской. Надо было запастись большим хладнокровием и хорошо знать доброе сердце князя, чтобы не обидеться его резкими выходками. На репетициях он обыкновенно горячился, передразнивал, сыпал колкими фразами вроде следующей: «Г. N.! повернись, пожалуйста, повернись, покажи, что и ты живой человек!» Случалось, что он становился на колени и, кланяясь в ноги, плаксиво карикатурным тоном упрашивал актера выражать чувства теплее, по-человечески. Если припомним при этом комическую фигуру князя и его неясный выговор (он сильно шепелявил), то не трудно представить себе, каким чудаком должен был казаться он за кулисами. Однажды назначено было дать на театре две большие пьесы; чтобы не затянуть спектакля, князь Шаховской решился выбросить одну сцену из пьесы «Меркурий на часах». Сделать это было весьма легко. К Меркурию являются музы, и всякая, после длинного монолога, показывает свое искусство: танцы, пение, музыку и проч., следовательно, стоило только пропустить монолог, и время было бы выиграно, а ход представления нисколько бы не нарушился. Одну из муз играла сестра Кавалеровой — девица Борисова. Так как Шаховской был близок с Кавалеровыми, то и обратился к Борисовой: «Знаешь что, душа, ты уж свою речь не читай; пропусти ее!» — «Это для чего?» — «А то, знаешь, спектакль протянется слишком долго». — «Да почему же именно я должна отказаться! я лучше совсем не стану играть...» — «Ну что нам с тобою считаться!» — продолжал князь, не замечая, что Борисова обиделась и уже дрожит от волнения. «Я вам не девочка!» — отозвалась она. «Ах, душа, давно знаю, что ты не девочка!..» Актриса упала в обморок. «Верно, я сказал какую-нибудь глупость!»— заметил растерявшийся князь. Из-за этой нечаянно сорвавшейся фразы Борисова никогда не хотела помириться с Шаховским. Другой случай: князь Шаховской подготовлял одну воспитанницу к какой-то роли; он настаивал, чтобы она вслушивалась в последние звуки речей того лица, с которым разговаривает, и старалась бы отвечать ему в тон. Но чем дальше шло учение, тем хуже: вся естественность пропадала. Щепкин, который рекомендовал князю эту воспитанницу, подошел к нему и сказал: «Мне кажется, князь, вы и себя и ее напрасно затрудняете. Оставьте ее! Чтобы попасть в тон — не нужно науки; это делается само собою». Князь раскипятился: «Что, русский Тальма, что такое?— и, обратясь к другим актерам, прибавил: — Г. Щепкин учит князя Шаховского, как должно понимать искусство! Когда прикажете явиться к вам брать уроки?» — и он насмешливо поклонился Щепкину. Это затронуло артиста: «Вам, князь, угодно было обидеться! — сказал он. — Но и я не молодой человек, я живу пятьдесят лет на свете, а до сих пор ни разу не слыхал, чтобы при разговоре кто отвечал не в тон. Отчего это делается — не знаю, но это так. А вот глухие так всегда отвечают не в тон!» Князь рассердился; но к чести его — ненадолго. На другой же день, приехав на репетицию, он при всех подошел к Щепкину, взял его за руку и сказал громко: «А ведь ты прав! все это декламация сбивает меня!»

Декламаторство в то время еще процветало в драме и трагедии; приверженцем его был сам Кокошкин, директор московского театра. Он был человек образованный и, по словам Щепкина, так превосходно декламировал, что его можно было заслушаться. Как сторонник классических преданий, он требовал певучей декламации и от трагических актеров. Из представителей новейшей литературы Кокошкин особенно не жаловал Вальтер Скотта и, не читая его романов, отзывался об них с пренебрежением. «Да вы же его не читали?» — возражали ему поклонники английского романиста. «А, не спорю, милой! не читал, и тебе не советую читать этот вздор. Мне тебя не из чего обманывать!»

в) Из отзывов Щепкина о других артистах мне особенно памятны два: о Сосницком и Соленике. О таланте первого он постоянно говорил с похвалою. Как-то зашла у нас речь о комедии «Горе от ума» и об исполнении роли Репетилова на московской сцене; я находил это исполнение не совсем удачным.