Новости

ВИТАЛИЙ ДОРОНИН

ВИТАЛИЙ ДОРОНИН

ВИТАЛИЙ ДОРОНИН

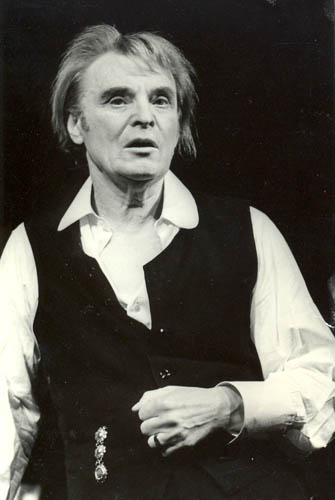

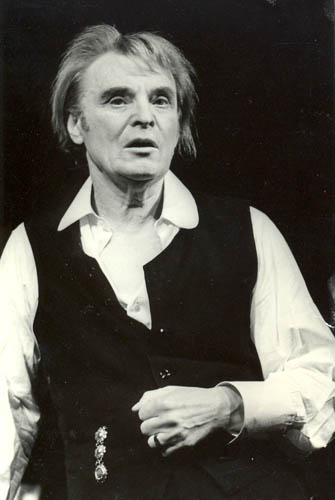

13 ноября исполняется 100 лет со дня рождения замечательного русского артиста, актера Малого театра Виталия Дмитриевича Доронина. Его памяти мы посвящаем публикацию отрывка из книги Евгения Весника «Дарю, что помню…».

Есть имена, одно упоминание которых печалит и радует, будоражит, не дает покоя. Виталий Доронин — такое имя. Воспоминание о нем, человеке и артисте, — это моя радость и боль, моя гордость и мой гнев. Радость — оттого, что он был мне другом и в счастливые дни, и в годы наших общих актерских и человеческих бед. Боль — оттого, что утрата друга невозместима. Гордость — от сознания, что последнюю свою замечательную роль, Иудушки Головлева, Доронин сыграл в поставленном мной спектакле. А гнев — от обиды за большого, редкого дара артиста, многие годы лишенного ролей, достойных его таланта.

Я приступал к реализации своей мечты — сделать инсценировку романа моего любимого писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Долго мучился над проблемой — кого пригласить на роль Иудушки Головлева? Наконец после долгих уговоров остановил свой выбор на Виталии Доронине. Для всех (и для него самого) это было неожиданно: одного из самых симпатичных артистов, с ярким положительным обаянием и вдруг — на роль Иудушки Головлева, образа отрицательного, имя которого стало нарицательным.

Мне хотелось, чтобы Иудушка был не сразу противен зрителю, чтобы поначалу даже вызывал симпатию, потому я и пригласил на роль Доронина. И не ошибся. Спектакль имел большой успех, а Доронин вызывал просто шквал оваций.

Я как-то спросил у билетерши: «Почему таким большим успехом пользуется Доронин?» Билетерши всегда говорят правду, очень точно называя и промахи и удачи.

И она мне ответила:

— Если такие люди, каким выглядит Доронин, оказываются негодяями, так как же надо быть осторожным в жизни, как внимательно надо относиться к людям, которые тебя окружают.

Доронин сыграл всего четыре спектакля и умер.

Но эти четыре спектакля возродили Доронина. И те, кому удалось побывать на них, снова увидели развернувогайся в полную силу его талант, но уже в новом качестве. Виталий Доронин, вместивший в своей актерской индивидуальности многие светлые черты национального русского характера — доброту, обаяние, удаль, озорство, нетерпимость ко лжи, ярко отразившиеся в его внешнем облике и поведении, — вдруг предстал в страшном образе Порфирия Головлева. Парадоксальное сочетание внешне обаятельной, вполне располагающей к себе фигуры артиста с отвратительным внутренним миром его героя произвело ошеломляющее впечатление. И это была не внешняя парадоксальность. Актер сумел органично сплавить противоречащие, казалось бы, друг другу черты в едином характере. В этом и была сила и новизна художественного открытия Доронина.

Лишь ему да мне было известно, ценой каких актерских и человеческих усилий далось ему это открытие. Полтора года работы над спектаклем было временем беспрестанных радостных и мучительных поисков доронинского Иудушки. И не на одних лишь репетициях в театре. Мы жили этой работой постоянно. Любая наша встреча, случайная или запланированная, становилась своеобразной репетицией. На улице, на отдыхе, в ожидании записи на радио и телевидении, во время шумных актерских застолий и совместных поездок в Щелыково мы обговаривали, пробовали, находили и отвергали, доискивались до сути образа, выстраивали его линию, открывали новые краски в актерском резерве Доронина. За столом забывали о еде, на рыбалке — о рыбе. Он будил меня по ночам телефонными звонками, и работа продолжалась. Это было как ожидание встречи с истиной, как откровение, как утверждение себя в искусстве!

Однажды на рыбалке мы молча сидели рядом, поглядывая на неподвижные поплавки. Каждый думал о своем. И вдруг Доронин вскочил. Его глаза, лицо, фигура выражали страдание, отчаяние, боль.

— Где?! — закричал он, протягивая ко мне руки. — Где все? Это было так неожиданно, что я не сразу понял, в чем дело.

— Ты что, с ума сошел? — отпрянул я от Доронина и тут же понял: «Где все?» — финальная реплика Порфирия Головлева, вдруг прозревшего, увидевшего всю свою жизнь разом и кающегося в своем иудстве.

— Окуни где, я спрашиваю?! — тут же с лукавой и одновременно смущенной улыбкой свел Доронин свой внезапный порыв к шутке.

Это было настоящее творческое озарение, пришедшее вдруг, в момент, когда артист вроде бы и не думал о роли. Подсознание «выдало» ему давно знакомый, но еще не найденный на репетициях результат. В спектакле этот кусок стал одним из самых сильных.

Наверное, Доронин предчувствовал, что Иудушка Головлев — его последняя работа. Помню, на последней генеральной репетиции он сказал:

— По-моему, это моя последняя роль.

Потому всю свою нерастраченную творческую энергию вкладывал в нее без остатка. Нужно было видеть, как этот немолодой уже артист горел, жил ролью. Его энергия, темперамент, его одержимость, азарт определяли характер нашей работы. Несмотря на то, что я его хорошо знал и мы были дружны многие годы, лишь работа над «Господами Головлевыми» дала мне возможность узнать Доронина во всей полноте его человеческих и актерских достоинств, еще больше сдружила с ним всех участников спектакля. Поэтому, наверное, в одном из отзывов на спектакль было отмечено полное творческое единомыслие актера и режиссера.

О смерти Доронина я узнал в Куйбышеве. Послал в Москву телеграмму, которую просил прочесть у гроба Виталия.

«Когда уходит из жизни человек, это всегда трагедия. Когда уходит близкий твоему сердцу человек, это еще трагичнее. Когда уходит высокоодаренный, истинно талантливый человек, это горе. Это беда. Это несправедливо. Невозможно смириться с тем, что среди нас, актеров, нет больше Виталия Доронина. Однако это так.

Виталий, спасибо тебе за те минуты, часы, дни, годы твоей жизни, которые имели отношение и ко мне, как к твоему товарищу. Я всегда был влюблен в твой талант, в твое обаяние. Спасибо тебе за совместную работу над спектаклем «Господа Головлевы». Я смело могу тебе сказать, дорогой мой, что твоя последняя работа, Порфирий Головлев, — высочайшего класса творческая победа. Я надеюсь, что в последние минуты твоей жизни воспоминания о работе над этим образом доставляли тебе секунды морального удовлетворения. Прощай, дорогой мой друг. Прощай, большой артист. До последних минут моей жизни ты будешь жить в моей душе. Твой Евгений Весник. Июнь. 1976 г. Куйбышев».

Как же мне было приятно услышать потом из уст его жены следующие слова: «Спасибо тебе, Женя, что ты занял его в этом спектакле. Он был несправедливо обойден театром. И в последней его работе он был счастлив. Это счастье переполнило его душу. Он, по-моему, умер от счастья».

Виталий Доронин, Петр Алейников, Иван Переверзев, Борис Андреев, Василий Меркурьев, Михаил Яншин — всех этих актеров Бог наделил каким-то особым даром обаяния. Они были очень разные, но сила и качество обаяния каждого были очень схожи — все они были из чаши Добра! Все они были в святом смысле слова — богоугодными человеками! Магнитами! К ним тянуло всех и вся. Я не могу себе представить нормального человека, который испытывал бы чувство неприязни к этим людям. Я не могу себе представить этих артистов в качестве ложных общественников, болтунов, разглагольствующих на любые темы, начиная с судеб мира и кончая перспективой захоронения чьих-либо останков, причем варьируя те или иные темы в зависимости от политических и общественных обстоятельств, от того, кто за штурвалом страны!

Я не могу себе представить ни одного из названных беспрерывно проводящими время на заседаниях, в президиумах, занимающими одновременно 5—10 разных постов, должностей, почетных и реальных. Что значит быть в одно и то же время худруком, артистом, преподавателем, общественным деятелем, сопредседателем какого-нибудь заведения, депутатом чего-либо и т.д.? Сосредоточиться при таком количестве функций на чем-либо одном невозможно, а следовательно, невозможно быть полезным ни в чем.

Доронина как-то избрали председателем месткома театра, и, надо сказать, при нем делалось столько добрых дел, как ни при ком другом! Он не занимался своей персоной, он сосредоточивался на делах для других и потому был полезен и любим. Доронин в должности председателя месткома оставался Дорониным во всех проявлениях. Многих тянуло на заседания месткома с его участием, так как он никак не соответствовал принятому облику советского месткомовца с особой лексикой: «партия и правительство», «школа коммунизма», «советское лучшее», «самая демократичная», «наш долг», «ближе к народу», «ближе к партии» и т.д. и т. п.

От председателя Доронина можно было услышать: «Братцы! Надо дать. Надо подарить. Надо помочь. Надо пойти и добиться. Надо похлопотать. Надо навестить в больнице. Я пойду. Я постараюсь. Не надо трепаться, надо делать».

Доронин был художнически честен, бескомпромиссен и как-то по-особому чистоплотен. Весь облик Виталия Дмитриевича был богоданным отрицанием банальности, он был природой защищен от нее. И это было счастье его — человека и художника. Он открыто любил и так же открыто, не скрываясь, презирал то, что считал несовместимым с жизнью артиста, театра, искусства. Он был откровенен в выражении своих симпатий и антипатий, и поэтому, очевидно, снискал славу «трудного» человека. Был из тех, кто «не умеет жить», «пробивать» роли, добиваться чего-нибудь для себя.

Последнее, впрочем, можно в какой-то мере поставить ему в вину. И не только ему — многим художникам, чья ложная скромность невольно способствует тому, что бесталанные, но весьма активные в борьбе личности пробиваются в «лидеры» и свои убогие мыслишки, примитивные создания возводят в эталон художественного мышления. Ведь каждое отступление подлинного художника — это победа посредственности. Каждая значительная работа художника — это не его лишь, а и национальное достояние. И художник обязан его пополнять, обязан быть активным в создании своих творений.

Увы! Доронин многого не сыграл. И это не его потери, но наши общие. Самая большая из них — царь Федор. Уверен, что, сыграй Доронин Федора, это было бы крупнейшее событие в истории русского театра. Говорю это совсем не в упрек тем, кто играл эту роль. Доронин был рожден для этой роли. Весь облик его, склад ума, манера поведения, выразившие гармонию национального характера, в сочетании с образом трагедии А.К.Толстого не могли не стать значительным художественным явлением.

Да, имя Виталия Дмитриевича Доронина рождает много радостных и тревожных мыслей. Одна из самых тревожных — вынужденные, изнуряющие простои больших талантливых артистов. Артисты могут годами «работать» в театре и ничего не производить. А когда вдруг случается роль... робеют. Мне целый год пришлось уговаривать Доронина сыграть Иудушку Головлева. И отказывался он не только потому, что не видел себя в этой роли, но и потому еще, что отвык от дерзаний.

Виталий Дмитриевич думал о людях, люди о нем думали меньше. Он, повторяю, сыграл ролей меньше, чем мог, чем хотел. И страдал из-за этого, страдал незаметно. Но страдал как добрый человек, никого не виня в невнимании к нему. Он был истинным талантом, а потому явлением, раздражавшим многих. Завистливая серятина, как саранча, — не слабое сообщество. Оно способно сдерживать потенциальные возможности таланта, не понимая того, что чем больше энергии «саранча» тратит на ограничение таланта, тем большую любовь и уважение к нему порождает.

Любовь людей Доронин и заслужил и выстрадал!

Каждый раз, вспоминая Виталия Доронина, говоря о нем или пытаясь написать о нем, я невольно вспоминаю полюбившиеся мне слова французского этнографа Клода Строса: «Мир дороже жизни, жизнь дороже человека, уважение к другим дороже любви к себе».

13 ноября исполняется 100 лет со дня рождения замечательного русского артиста, актера Малого театра Виталия Дмитриевича Доронина. Его памяти мы посвящаем публикацию отрывка из книги Евгения Весника «Дарю, что помню…».

Есть имена, одно упоминание которых печалит и радует, будоражит, не дает покоя. Виталий Доронин — такое имя. Воспоминание о нем, человеке и артисте, — это моя радость и боль, моя гордость и мой гнев. Радость — оттого, что он был мне другом и в счастливые дни, и в годы наших общих актерских и человеческих бед. Боль — оттого, что утрата друга невозместима. Гордость — от сознания, что последнюю свою замечательную роль, Иудушки Головлева, Доронин сыграл в поставленном мной спектакле. А гнев — от обиды за большого, редкого дара артиста, многие годы лишенного ролей, достойных его таланта.

Я приступал к реализации своей мечты — сделать инсценировку романа моего любимого писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Долго мучился над проблемой — кого пригласить на роль Иудушки Головлева? Наконец после долгих уговоров остановил свой выбор на Виталии Доронине. Для всех (и для него самого) это было неожиданно: одного из самых симпатичных артистов, с ярким положительным обаянием и вдруг — на роль Иудушки Головлева, образа отрицательного, имя которого стало нарицательным.

Мне хотелось, чтобы Иудушка был не сразу противен зрителю, чтобы поначалу даже вызывал симпатию, потому я и пригласил на роль Доронина. И не ошибся. Спектакль имел большой успех, а Доронин вызывал просто шквал оваций.

Я как-то спросил у билетерши: «Почему таким большим успехом пользуется Доронин?» Билетерши всегда говорят правду, очень точно называя и промахи и удачи.

И она мне ответила:

— Если такие люди, каким выглядит Доронин, оказываются негодяями, так как же надо быть осторожным в жизни, как внимательно надо относиться к людям, которые тебя окружают.

Доронин сыграл всего четыре спектакля и умер.

Но эти четыре спектакля возродили Доронина. И те, кому удалось побывать на них, снова увидели развернувогайся в полную силу его талант, но уже в новом качестве. Виталий Доронин, вместивший в своей актерской индивидуальности многие светлые черты национального русского характера — доброту, обаяние, удаль, озорство, нетерпимость ко лжи, ярко отразившиеся в его внешнем облике и поведении, — вдруг предстал в страшном образе Порфирия Головлева. Парадоксальное сочетание внешне обаятельной, вполне располагающей к себе фигуры артиста с отвратительным внутренним миром его героя произвело ошеломляющее впечатление. И это была не внешняя парадоксальность. Актер сумел органично сплавить противоречащие, казалось бы, друг другу черты в едином характере. В этом и была сила и новизна художественного открытия Доронина.

Лишь ему да мне было известно, ценой каких актерских и человеческих усилий далось ему это открытие. Полтора года работы над спектаклем было временем беспрестанных радостных и мучительных поисков доронинского Иудушки. И не на одних лишь репетициях в театре. Мы жили этой работой постоянно. Любая наша встреча, случайная или запланированная, становилась своеобразной репетицией. На улице, на отдыхе, в ожидании записи на радио и телевидении, во время шумных актерских застолий и совместных поездок в Щелыково мы обговаривали, пробовали, находили и отвергали, доискивались до сути образа, выстраивали его линию, открывали новые краски в актерском резерве Доронина. За столом забывали о еде, на рыбалке — о рыбе. Он будил меня по ночам телефонными звонками, и работа продолжалась. Это было как ожидание встречи с истиной, как откровение, как утверждение себя в искусстве!

Однажды на рыбалке мы молча сидели рядом, поглядывая на неподвижные поплавки. Каждый думал о своем. И вдруг Доронин вскочил. Его глаза, лицо, фигура выражали страдание, отчаяние, боль.

— Где?! — закричал он, протягивая ко мне руки. — Где все? Это было так неожиданно, что я не сразу понял, в чем дело.

— Ты что, с ума сошел? — отпрянул я от Доронина и тут же понял: «Где все?» — финальная реплика Порфирия Головлева, вдруг прозревшего, увидевшего всю свою жизнь разом и кающегося в своем иудстве.

— Окуни где, я спрашиваю?! — тут же с лукавой и одновременно смущенной улыбкой свел Доронин свой внезапный порыв к шутке.

Это было настоящее творческое озарение, пришедшее вдруг, в момент, когда артист вроде бы и не думал о роли. Подсознание «выдало» ему давно знакомый, но еще не найденный на репетициях результат. В спектакле этот кусок стал одним из самых сильных.

Наверное, Доронин предчувствовал, что Иудушка Головлев — его последняя работа. Помню, на последней генеральной репетиции он сказал:

— По-моему, это моя последняя роль.

Потому всю свою нерастраченную творческую энергию вкладывал в нее без остатка. Нужно было видеть, как этот немолодой уже артист горел, жил ролью. Его энергия, темперамент, его одержимость, азарт определяли характер нашей работы. Несмотря на то, что я его хорошо знал и мы были дружны многие годы, лишь работа над «Господами Головлевыми» дала мне возможность узнать Доронина во всей полноте его человеческих и актерских достоинств, еще больше сдружила с ним всех участников спектакля. Поэтому, наверное, в одном из отзывов на спектакль было отмечено полное творческое единомыслие актера и режиссера.

О смерти Доронина я узнал в Куйбышеве. Послал в Москву телеграмму, которую просил прочесть у гроба Виталия.

«Когда уходит из жизни человек, это всегда трагедия. Когда уходит близкий твоему сердцу человек, это еще трагичнее. Когда уходит высокоодаренный, истинно талантливый человек, это горе. Это беда. Это несправедливо. Невозможно смириться с тем, что среди нас, актеров, нет больше Виталия Доронина. Однако это так.

Виталий, спасибо тебе за те минуты, часы, дни, годы твоей жизни, которые имели отношение и ко мне, как к твоему товарищу. Я всегда был влюблен в твой талант, в твое обаяние. Спасибо тебе за совместную работу над спектаклем «Господа Головлевы». Я смело могу тебе сказать, дорогой мой, что твоя последняя работа, Порфирий Головлев, — высочайшего класса творческая победа. Я надеюсь, что в последние минуты твоей жизни воспоминания о работе над этим образом доставляли тебе секунды морального удовлетворения. Прощай, дорогой мой друг. Прощай, большой артист. До последних минут моей жизни ты будешь жить в моей душе. Твой Евгений Весник. Июнь. 1976 г. Куйбышев».

Как же мне было приятно услышать потом из уст его жены следующие слова: «Спасибо тебе, Женя, что ты занял его в этом спектакле. Он был несправедливо обойден театром. И в последней его работе он был счастлив. Это счастье переполнило его душу. Он, по-моему, умер от счастья».

Виталий Доронин, Петр Алейников, Иван Переверзев, Борис Андреев, Василий Меркурьев, Михаил Яншин — всех этих актеров Бог наделил каким-то особым даром обаяния. Они были очень разные, но сила и качество обаяния каждого были очень схожи — все они были из чаши Добра! Все они были в святом смысле слова — богоугодными человеками! Магнитами! К ним тянуло всех и вся. Я не могу себе представить нормального человека, который испытывал бы чувство неприязни к этим людям. Я не могу себе представить этих артистов в качестве ложных общественников, болтунов, разглагольствующих на любые темы, начиная с судеб мира и кончая перспективой захоронения чьих-либо останков, причем варьируя те или иные темы в зависимости от политических и общественных обстоятельств, от того, кто за штурвалом страны!

Я не могу себе представить ни одного из названных беспрерывно проводящими время на заседаниях, в президиумах, занимающими одновременно 5—10 разных постов, должностей, почетных и реальных. Что значит быть в одно и то же время худруком, артистом, преподавателем, общественным деятелем, сопредседателем какого-нибудь заведения, депутатом чего-либо и т.д.? Сосредоточиться при таком количестве функций на чем-либо одном невозможно, а следовательно, невозможно быть полезным ни в чем.

Доронина как-то избрали председателем месткома театра, и, надо сказать, при нем делалось столько добрых дел, как ни при ком другом! Он не занимался своей персоной, он сосредоточивался на делах для других и потому был полезен и любим. Доронин в должности председателя месткома оставался Дорониным во всех проявлениях. Многих тянуло на заседания месткома с его участием, так как он никак не соответствовал принятому облику советского месткомовца с особой лексикой: «партия и правительство», «школа коммунизма», «советское лучшее», «самая демократичная», «наш долг», «ближе к народу», «ближе к партии» и т.д. и т. п.

От председателя Доронина можно было услышать: «Братцы! Надо дать. Надо подарить. Надо помочь. Надо пойти и добиться. Надо похлопотать. Надо навестить в больнице. Я пойду. Я постараюсь. Не надо трепаться, надо делать».

Доронин был художнически честен, бескомпромиссен и как-то по-особому чистоплотен. Весь облик Виталия Дмитриевича был богоданным отрицанием банальности, он был природой защищен от нее. И это было счастье его — человека и художника. Он открыто любил и так же открыто, не скрываясь, презирал то, что считал несовместимым с жизнью артиста, театра, искусства. Он был откровенен в выражении своих симпатий и антипатий, и поэтому, очевидно, снискал славу «трудного» человека. Был из тех, кто «не умеет жить», «пробивать» роли, добиваться чего-нибудь для себя.

Последнее, впрочем, можно в какой-то мере поставить ему в вину. И не только ему — многим художникам, чья ложная скромность невольно способствует тому, что бесталанные, но весьма активные в борьбе личности пробиваются в «лидеры» и свои убогие мыслишки, примитивные создания возводят в эталон художественного мышления. Ведь каждое отступление подлинного художника — это победа посредственности. Каждая значительная работа художника — это не его лишь, а и национальное достояние. И художник обязан его пополнять, обязан быть активным в создании своих творений.

Увы! Доронин многого не сыграл. И это не его потери, но наши общие. Самая большая из них — царь Федор. Уверен, что, сыграй Доронин Федора, это было бы крупнейшее событие в истории русского театра. Говорю это совсем не в упрек тем, кто играл эту роль. Доронин был рожден для этой роли. Весь облик его, склад ума, манера поведения, выразившие гармонию национального характера, в сочетании с образом трагедии А.К.Толстого не могли не стать значительным художественным явлением.

Да, имя Виталия Дмитриевича Доронина рождает много радостных и тревожных мыслей. Одна из самых тревожных — вынужденные, изнуряющие простои больших талантливых артистов. Артисты могут годами «работать» в театре и ничего не производить. А когда вдруг случается роль... робеют. Мне целый год пришлось уговаривать Доронина сыграть Иудушку Головлева. И отказывался он не только потому, что не видел себя в этой роли, но и потому еще, что отвык от дерзаний.

Виталий Дмитриевич думал о людях, люди о нем думали меньше. Он, повторяю, сыграл ролей меньше, чем мог, чем хотел. И страдал из-за этого, страдал незаметно. Но страдал как добрый человек, никого не виня в невнимании к нему. Он был истинным талантом, а потому явлением, раздражавшим многих. Завистливая серятина, как саранча, — не слабое сообщество. Оно способно сдерживать потенциальные возможности таланта, не понимая того, что чем больше энергии «саранча» тратит на ограничение таланта, тем большую любовь и уважение к нему порождает.

Любовь людей Доронин и заслужил и выстрадал!

Каждый раз, вспоминая Виталия Доронина, говоря о нем или пытаясь написать о нем, я невольно вспоминаю полюбившиеся мне слова французского этнографа Клода Строса: «Мир дороже жизни, жизнь дороже человека, уважение к другим дороже любви к себе».

Дата публикации: 13.11.2009

ВИТАЛИЙ ДОРОНИН

13 ноября исполняется 100 лет со дня рождения замечательного русского артиста, актера Малого театра Виталия Дмитриевича Доронина. Его памяти мы посвящаем публикацию отрывка из книги Евгения Весника «Дарю, что помню…».

Есть имена, одно упоминание которых печалит и радует, будоражит, не дает покоя. Виталий Доронин — такое имя. Воспоминание о нем, человеке и артисте, — это моя радость и боль, моя гордость и мой гнев. Радость — оттого, что он был мне другом и в счастливые дни, и в годы наших общих актерских и человеческих бед. Боль — оттого, что утрата друга невозместима. Гордость — от сознания, что последнюю свою замечательную роль, Иудушки Головлева, Доронин сыграл в поставленном мной спектакле. А гнев — от обиды за большого, редкого дара артиста, многие годы лишенного ролей, достойных его таланта.

Я приступал к реализации своей мечты — сделать инсценировку романа моего любимого писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Долго мучился над проблемой — кого пригласить на роль Иудушки Головлева? Наконец после долгих уговоров остановил свой выбор на Виталии Доронине. Для всех (и для него самого) это было неожиданно: одного из самых симпатичных артистов, с ярким положительным обаянием и вдруг — на роль Иудушки Головлева, образа отрицательного, имя которого стало нарицательным.

Мне хотелось, чтобы Иудушка был не сразу противен зрителю, чтобы поначалу даже вызывал симпатию, потому я и пригласил на роль Доронина. И не ошибся. Спектакль имел большой успех, а Доронин вызывал просто шквал оваций.

Я как-то спросил у билетерши: «Почему таким большим успехом пользуется Доронин?» Билетерши всегда говорят правду, очень точно называя и промахи и удачи.

И она мне ответила:

— Если такие люди, каким выглядит Доронин, оказываются негодяями, так как же надо быть осторожным в жизни, как внимательно надо относиться к людям, которые тебя окружают.

Доронин сыграл всего четыре спектакля и умер.

Но эти четыре спектакля возродили Доронина. И те, кому удалось побывать на них, снова увидели развернувогайся в полную силу его талант, но уже в новом качестве. Виталий Доронин, вместивший в своей актерской индивидуальности многие светлые черты национального русского характера — доброту, обаяние, удаль, озорство, нетерпимость ко лжи, ярко отразившиеся в его внешнем облике и поведении, — вдруг предстал в страшном образе Порфирия Головлева. Парадоксальное сочетание внешне обаятельной, вполне располагающей к себе фигуры артиста с отвратительным внутренним миром его героя произвело ошеломляющее впечатление. И это была не внешняя парадоксальность. Актер сумел органично сплавить противоречащие, казалось бы, друг другу черты в едином характере. В этом и была сила и новизна художественного открытия Доронина.

Лишь ему да мне было известно, ценой каких актерских и человеческих усилий далось ему это открытие. Полтора года работы над спектаклем было временем беспрестанных радостных и мучительных поисков доронинского Иудушки. И не на одних лишь репетициях в театре. Мы жили этой работой постоянно. Любая наша встреча, случайная или запланированная, становилась своеобразной репетицией. На улице, на отдыхе, в ожидании записи на радио и телевидении, во время шумных актерских застолий и совместных поездок в Щелыково мы обговаривали, пробовали, находили и отвергали, доискивались до сути образа, выстраивали его линию, открывали новые краски в актерском резерве Доронина. За столом забывали о еде, на рыбалке — о рыбе. Он будил меня по ночам телефонными звонками, и работа продолжалась. Это было как ожидание встречи с истиной, как откровение, как утверждение себя в искусстве!

Однажды на рыбалке мы молча сидели рядом, поглядывая на неподвижные поплавки. Каждый думал о своем. И вдруг Доронин вскочил. Его глаза, лицо, фигура выражали страдание, отчаяние, боль.

— Где?! — закричал он, протягивая ко мне руки. — Где все? Это было так неожиданно, что я не сразу понял, в чем дело.

— Ты что, с ума сошел? — отпрянул я от Доронина и тут же понял: «Где все?» — финальная реплика Порфирия Головлева, вдруг прозревшего, увидевшего всю свою жизнь разом и кающегося в своем иудстве.

— Окуни где, я спрашиваю?! — тут же с лукавой и одновременно смущенной улыбкой свел Доронин свой внезапный порыв к шутке.

Это было настоящее творческое озарение, пришедшее вдруг, в момент, когда артист вроде бы и не думал о роли. Подсознание «выдало» ему давно знакомый, но еще не найденный на репетициях результат. В спектакле этот кусок стал одним из самых сильных.

Наверное, Доронин предчувствовал, что Иудушка Головлев — его последняя работа. Помню, на последней генеральной репетиции он сказал:

— По-моему, это моя последняя роль.

Потому всю свою нерастраченную творческую энергию вкладывал в нее без остатка. Нужно было видеть, как этот немолодой уже артист горел, жил ролью. Его энергия, темперамент, его одержимость, азарт определяли характер нашей работы. Несмотря на то, что я его хорошо знал и мы были дружны многие годы, лишь работа над «Господами Головлевыми» дала мне возможность узнать Доронина во всей полноте его человеческих и актерских достоинств, еще больше сдружила с ним всех участников спектакля. Поэтому, наверное, в одном из отзывов на спектакль было отмечено полное творческое единомыслие актера и режиссера.

О смерти Доронина я узнал в Куйбышеве. Послал в Москву телеграмму, которую просил прочесть у гроба Виталия.

«Когда уходит из жизни человек, это всегда трагедия. Когда уходит близкий твоему сердцу человек, это еще трагичнее. Когда уходит высокоодаренный, истинно талантливый человек, это горе. Это беда. Это несправедливо. Невозможно смириться с тем, что среди нас, актеров, нет больше Виталия Доронина. Однако это так.

Виталий, спасибо тебе за те минуты, часы, дни, годы твоей жизни, которые имели отношение и ко мне, как к твоему товарищу. Я всегда был влюблен в твой талант, в твое обаяние. Спасибо тебе за совместную работу над спектаклем «Господа Головлевы». Я смело могу тебе сказать, дорогой мой, что твоя последняя работа, Порфирий Головлев, — высочайшего класса творческая победа. Я надеюсь, что в последние минуты твоей жизни воспоминания о работе над этим образом доставляли тебе секунды морального удовлетворения. Прощай, дорогой мой друг. Прощай, большой артист. До последних минут моей жизни ты будешь жить в моей душе. Твой Евгений Весник. Июнь. 1976 г. Куйбышев».

Как же мне было приятно услышать потом из уст его жены следующие слова: «Спасибо тебе, Женя, что ты занял его в этом спектакле. Он был несправедливо обойден театром. И в последней его работе он был счастлив. Это счастье переполнило его душу. Он, по-моему, умер от счастья».

Виталий Доронин, Петр Алейников, Иван Переверзев, Борис Андреев, Василий Меркурьев, Михаил Яншин — всех этих актеров Бог наделил каким-то особым даром обаяния. Они были очень разные, но сила и качество обаяния каждого были очень схожи — все они были из чаши Добра! Все они были в святом смысле слова — богоугодными человеками! Магнитами! К ним тянуло всех и вся. Я не могу себе представить нормального человека, который испытывал бы чувство неприязни к этим людям. Я не могу себе представить этих артистов в качестве ложных общественников, болтунов, разглагольствующих на любые темы, начиная с судеб мира и кончая перспективой захоронения чьих-либо останков, причем варьируя те или иные темы в зависимости от политических и общественных обстоятельств, от того, кто за штурвалом страны!

Я не могу себе представить ни одного из названных беспрерывно проводящими время на заседаниях, в президиумах, занимающими одновременно 5—10 разных постов, должностей, почетных и реальных. Что значит быть в одно и то же время худруком, артистом, преподавателем, общественным деятелем, сопредседателем какого-нибудь заведения, депутатом чего-либо и т.д.? Сосредоточиться при таком количестве функций на чем-либо одном невозможно, а следовательно, невозможно быть полезным ни в чем.

Доронина как-то избрали председателем месткома театра, и, надо сказать, при нем делалось столько добрых дел, как ни при ком другом! Он не занимался своей персоной, он сосредоточивался на делах для других и потому был полезен и любим. Доронин в должности председателя месткома оставался Дорониным во всех проявлениях. Многих тянуло на заседания месткома с его участием, так как он никак не соответствовал принятому облику советского месткомовца с особой лексикой: «партия и правительство», «школа коммунизма», «советское лучшее», «самая демократичная», «наш долг», «ближе к народу», «ближе к партии» и т.д. и т. п.

От председателя Доронина можно было услышать: «Братцы! Надо дать. Надо подарить. Надо помочь. Надо пойти и добиться. Надо похлопотать. Надо навестить в больнице. Я пойду. Я постараюсь. Не надо трепаться, надо делать».

Доронин был художнически честен, бескомпромиссен и как-то по-особому чистоплотен. Весь облик Виталия Дмитриевича был богоданным отрицанием банальности, он был природой защищен от нее. И это было счастье его — человека и художника. Он открыто любил и так же открыто, не скрываясь, презирал то, что считал несовместимым с жизнью артиста, театра, искусства. Он был откровенен в выражении своих симпатий и антипатий, и поэтому, очевидно, снискал славу «трудного» человека. Был из тех, кто «не умеет жить», «пробивать» роли, добиваться чего-нибудь для себя.

Последнее, впрочем, можно в какой-то мере поставить ему в вину. И не только ему — многим художникам, чья ложная скромность невольно способствует тому, что бесталанные, но весьма активные в борьбе личности пробиваются в «лидеры» и свои убогие мыслишки, примитивные создания возводят в эталон художественного мышления. Ведь каждое отступление подлинного художника — это победа посредственности. Каждая значительная работа художника — это не его лишь, а и национальное достояние. И художник обязан его пополнять, обязан быть активным в создании своих творений.

Увы! Доронин многого не сыграл. И это не его потери, но наши общие. Самая большая из них — царь Федор. Уверен, что, сыграй Доронин Федора, это было бы крупнейшее событие в истории русского театра. Говорю это совсем не в упрек тем, кто играл эту роль. Доронин был рожден для этой роли. Весь облик его, склад ума, манера поведения, выразившие гармонию национального характера, в сочетании с образом трагедии А.К.Толстого не могли не стать значительным художественным явлением.

Да, имя Виталия Дмитриевича Доронина рождает много радостных и тревожных мыслей. Одна из самых тревожных — вынужденные, изнуряющие простои больших талантливых артистов. Артисты могут годами «работать» в театре и ничего не производить. А когда вдруг случается роль... робеют. Мне целый год пришлось уговаривать Доронина сыграть Иудушку Головлева. И отказывался он не только потому, что не видел себя в этой роли, но и потому еще, что отвык от дерзаний.

Виталий Дмитриевич думал о людях, люди о нем думали меньше. Он, повторяю, сыграл ролей меньше, чем мог, чем хотел. И страдал из-за этого, страдал незаметно. Но страдал как добрый человек, никого не виня в невнимании к нему. Он был истинным талантом, а потому явлением, раздражавшим многих. Завистливая серятина, как саранча, — не слабое сообщество. Оно способно сдерживать потенциальные возможности таланта, не понимая того, что чем больше энергии «саранча» тратит на ограничение таланта, тем большую любовь и уважение к нему порождает.

Любовь людей Доронин и заслужил и выстрадал!

Каждый раз, вспоминая Виталия Доронина, говоря о нем или пытаясь написать о нем, я невольно вспоминаю полюбившиеся мне слова французского этнографа Клода Строса: «Мир дороже жизни, жизнь дороже человека, уважение к другим дороже любви к себе».

13 ноября исполняется 100 лет со дня рождения замечательного русского артиста, актера Малого театра Виталия Дмитриевича Доронина. Его памяти мы посвящаем публикацию отрывка из книги Евгения Весника «Дарю, что помню…».

Есть имена, одно упоминание которых печалит и радует, будоражит, не дает покоя. Виталий Доронин — такое имя. Воспоминание о нем, человеке и артисте, — это моя радость и боль, моя гордость и мой гнев. Радость — оттого, что он был мне другом и в счастливые дни, и в годы наших общих актерских и человеческих бед. Боль — оттого, что утрата друга невозместима. Гордость — от сознания, что последнюю свою замечательную роль, Иудушки Головлева, Доронин сыграл в поставленном мной спектакле. А гнев — от обиды за большого, редкого дара артиста, многие годы лишенного ролей, достойных его таланта.

Я приступал к реализации своей мечты — сделать инсценировку романа моего любимого писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Долго мучился над проблемой — кого пригласить на роль Иудушки Головлева? Наконец после долгих уговоров остановил свой выбор на Виталии Доронине. Для всех (и для него самого) это было неожиданно: одного из самых симпатичных артистов, с ярким положительным обаянием и вдруг — на роль Иудушки Головлева, образа отрицательного, имя которого стало нарицательным.

Мне хотелось, чтобы Иудушка был не сразу противен зрителю, чтобы поначалу даже вызывал симпатию, потому я и пригласил на роль Доронина. И не ошибся. Спектакль имел большой успех, а Доронин вызывал просто шквал оваций.

Я как-то спросил у билетерши: «Почему таким большим успехом пользуется Доронин?» Билетерши всегда говорят правду, очень точно называя и промахи и удачи.

И она мне ответила:

— Если такие люди, каким выглядит Доронин, оказываются негодяями, так как же надо быть осторожным в жизни, как внимательно надо относиться к людям, которые тебя окружают.

Доронин сыграл всего четыре спектакля и умер.

Но эти четыре спектакля возродили Доронина. И те, кому удалось побывать на них, снова увидели развернувогайся в полную силу его талант, но уже в новом качестве. Виталий Доронин, вместивший в своей актерской индивидуальности многие светлые черты национального русского характера — доброту, обаяние, удаль, озорство, нетерпимость ко лжи, ярко отразившиеся в его внешнем облике и поведении, — вдруг предстал в страшном образе Порфирия Головлева. Парадоксальное сочетание внешне обаятельной, вполне располагающей к себе фигуры артиста с отвратительным внутренним миром его героя произвело ошеломляющее впечатление. И это была не внешняя парадоксальность. Актер сумел органично сплавить противоречащие, казалось бы, друг другу черты в едином характере. В этом и была сила и новизна художественного открытия Доронина.

Лишь ему да мне было известно, ценой каких актерских и человеческих усилий далось ему это открытие. Полтора года работы над спектаклем было временем беспрестанных радостных и мучительных поисков доронинского Иудушки. И не на одних лишь репетициях в театре. Мы жили этой работой постоянно. Любая наша встреча, случайная или запланированная, становилась своеобразной репетицией. На улице, на отдыхе, в ожидании записи на радио и телевидении, во время шумных актерских застолий и совместных поездок в Щелыково мы обговаривали, пробовали, находили и отвергали, доискивались до сути образа, выстраивали его линию, открывали новые краски в актерском резерве Доронина. За столом забывали о еде, на рыбалке — о рыбе. Он будил меня по ночам телефонными звонками, и работа продолжалась. Это было как ожидание встречи с истиной, как откровение, как утверждение себя в искусстве!

Однажды на рыбалке мы молча сидели рядом, поглядывая на неподвижные поплавки. Каждый думал о своем. И вдруг Доронин вскочил. Его глаза, лицо, фигура выражали страдание, отчаяние, боль.

— Где?! — закричал он, протягивая ко мне руки. — Где все? Это было так неожиданно, что я не сразу понял, в чем дело.

— Ты что, с ума сошел? — отпрянул я от Доронина и тут же понял: «Где все?» — финальная реплика Порфирия Головлева, вдруг прозревшего, увидевшего всю свою жизнь разом и кающегося в своем иудстве.

— Окуни где, я спрашиваю?! — тут же с лукавой и одновременно смущенной улыбкой свел Доронин свой внезапный порыв к шутке.

Это было настоящее творческое озарение, пришедшее вдруг, в момент, когда артист вроде бы и не думал о роли. Подсознание «выдало» ему давно знакомый, но еще не найденный на репетициях результат. В спектакле этот кусок стал одним из самых сильных.

Наверное, Доронин предчувствовал, что Иудушка Головлев — его последняя работа. Помню, на последней генеральной репетиции он сказал:

— По-моему, это моя последняя роль.

Потому всю свою нерастраченную творческую энергию вкладывал в нее без остатка. Нужно было видеть, как этот немолодой уже артист горел, жил ролью. Его энергия, темперамент, его одержимость, азарт определяли характер нашей работы. Несмотря на то, что я его хорошо знал и мы были дружны многие годы, лишь работа над «Господами Головлевыми» дала мне возможность узнать Доронина во всей полноте его человеческих и актерских достоинств, еще больше сдружила с ним всех участников спектакля. Поэтому, наверное, в одном из отзывов на спектакль было отмечено полное творческое единомыслие актера и режиссера.

О смерти Доронина я узнал в Куйбышеве. Послал в Москву телеграмму, которую просил прочесть у гроба Виталия.

«Когда уходит из жизни человек, это всегда трагедия. Когда уходит близкий твоему сердцу человек, это еще трагичнее. Когда уходит высокоодаренный, истинно талантливый человек, это горе. Это беда. Это несправедливо. Невозможно смириться с тем, что среди нас, актеров, нет больше Виталия Доронина. Однако это так.

Виталий, спасибо тебе за те минуты, часы, дни, годы твоей жизни, которые имели отношение и ко мне, как к твоему товарищу. Я всегда был влюблен в твой талант, в твое обаяние. Спасибо тебе за совместную работу над спектаклем «Господа Головлевы». Я смело могу тебе сказать, дорогой мой, что твоя последняя работа, Порфирий Головлев, — высочайшего класса творческая победа. Я надеюсь, что в последние минуты твоей жизни воспоминания о работе над этим образом доставляли тебе секунды морального удовлетворения. Прощай, дорогой мой друг. Прощай, большой артист. До последних минут моей жизни ты будешь жить в моей душе. Твой Евгений Весник. Июнь. 1976 г. Куйбышев».

Как же мне было приятно услышать потом из уст его жены следующие слова: «Спасибо тебе, Женя, что ты занял его в этом спектакле. Он был несправедливо обойден театром. И в последней его работе он был счастлив. Это счастье переполнило его душу. Он, по-моему, умер от счастья».

Виталий Доронин, Петр Алейников, Иван Переверзев, Борис Андреев, Василий Меркурьев, Михаил Яншин — всех этих актеров Бог наделил каким-то особым даром обаяния. Они были очень разные, но сила и качество обаяния каждого были очень схожи — все они были из чаши Добра! Все они были в святом смысле слова — богоугодными человеками! Магнитами! К ним тянуло всех и вся. Я не могу себе представить нормального человека, который испытывал бы чувство неприязни к этим людям. Я не могу себе представить этих артистов в качестве ложных общественников, болтунов, разглагольствующих на любые темы, начиная с судеб мира и кончая перспективой захоронения чьих-либо останков, причем варьируя те или иные темы в зависимости от политических и общественных обстоятельств, от того, кто за штурвалом страны!

Я не могу себе представить ни одного из названных беспрерывно проводящими время на заседаниях, в президиумах, занимающими одновременно 5—10 разных постов, должностей, почетных и реальных. Что значит быть в одно и то же время худруком, артистом, преподавателем, общественным деятелем, сопредседателем какого-нибудь заведения, депутатом чего-либо и т.д.? Сосредоточиться при таком количестве функций на чем-либо одном невозможно, а следовательно, невозможно быть полезным ни в чем.

Доронина как-то избрали председателем месткома театра, и, надо сказать, при нем делалось столько добрых дел, как ни при ком другом! Он не занимался своей персоной, он сосредоточивался на делах для других и потому был полезен и любим. Доронин в должности председателя месткома оставался Дорониным во всех проявлениях. Многих тянуло на заседания месткома с его участием, так как он никак не соответствовал принятому облику советского месткомовца с особой лексикой: «партия и правительство», «школа коммунизма», «советское лучшее», «самая демократичная», «наш долг», «ближе к народу», «ближе к партии» и т.д. и т. п.

От председателя Доронина можно было услышать: «Братцы! Надо дать. Надо подарить. Надо помочь. Надо пойти и добиться. Надо похлопотать. Надо навестить в больнице. Я пойду. Я постараюсь. Не надо трепаться, надо делать».

Доронин был художнически честен, бескомпромиссен и как-то по-особому чистоплотен. Весь облик Виталия Дмитриевича был богоданным отрицанием банальности, он был природой защищен от нее. И это было счастье его — человека и художника. Он открыто любил и так же открыто, не скрываясь, презирал то, что считал несовместимым с жизнью артиста, театра, искусства. Он был откровенен в выражении своих симпатий и антипатий, и поэтому, очевидно, снискал славу «трудного» человека. Был из тех, кто «не умеет жить», «пробивать» роли, добиваться чего-нибудь для себя.

Последнее, впрочем, можно в какой-то мере поставить ему в вину. И не только ему — многим художникам, чья ложная скромность невольно способствует тому, что бесталанные, но весьма активные в борьбе личности пробиваются в «лидеры» и свои убогие мыслишки, примитивные создания возводят в эталон художественного мышления. Ведь каждое отступление подлинного художника — это победа посредственности. Каждая значительная работа художника — это не его лишь, а и национальное достояние. И художник обязан его пополнять, обязан быть активным в создании своих творений.

Увы! Доронин многого не сыграл. И это не его потери, но наши общие. Самая большая из них — царь Федор. Уверен, что, сыграй Доронин Федора, это было бы крупнейшее событие в истории русского театра. Говорю это совсем не в упрек тем, кто играл эту роль. Доронин был рожден для этой роли. Весь облик его, склад ума, манера поведения, выразившие гармонию национального характера, в сочетании с образом трагедии А.К.Толстого не могли не стать значительным художественным явлением.

Да, имя Виталия Дмитриевича Доронина рождает много радостных и тревожных мыслей. Одна из самых тревожных — вынужденные, изнуряющие простои больших талантливых артистов. Артисты могут годами «работать» в театре и ничего не производить. А когда вдруг случается роль... робеют. Мне целый год пришлось уговаривать Доронина сыграть Иудушку Головлева. И отказывался он не только потому, что не видел себя в этой роли, но и потому еще, что отвык от дерзаний.

Виталий Дмитриевич думал о людях, люди о нем думали меньше. Он, повторяю, сыграл ролей меньше, чем мог, чем хотел. И страдал из-за этого, страдал незаметно. Но страдал как добрый человек, никого не виня в невнимании к нему. Он был истинным талантом, а потому явлением, раздражавшим многих. Завистливая серятина, как саранча, — не слабое сообщество. Оно способно сдерживать потенциальные возможности таланта, не понимая того, что чем больше энергии «саранча» тратит на ограничение таланта, тем большую любовь и уважение к нему порождает.

Любовь людей Доронин и заслужил и выстрадал!

Каждый раз, вспоминая Виталия Доронина, говоря о нем или пытаясь написать о нем, я невольно вспоминаю полюбившиеся мне слова французского этнографа Клода Строса: «Мир дороже жизни, жизнь дороже человека, уважение к другим дороже любви к себе».

Дата публикации: 13.11.2009